今年は「戦後80年」です。と、当局やメディアは喧伝しますが、史実は「敗戦から80年」です。日本人は昔から都合よく言葉の言い換えをすることが得意でした。「退却」なのに、「転進」と言ったり、前線で部隊が殲滅したというのに、玉砕(玉のように美しく砕け散る)と言ったりしたことなどです。

歴史家の偉い先生も、やれマッカーサーがどうした、吉田茂がどうした、だのと研究して著書を発表したりしますが、いわゆる戦争被害者である「声なき声」にあまり耳を傾けてきませんでした。地味ですし、本にしても売れないからでしょう。となると、こうした「声なき声」を拾うことこそ、ジャーナリズムの仕事です。特に、今年は「敗戦80年」ですから、丁度良い機会です。

そんな中、朝日新聞はしっかりフォローしています。4月15日付紙面の企画記事で、「浮浪児」とも呼ばれた戦災で親を亡くした戦争孤児鈴木賀子(よりこ)さん(87)にインタビューしていました。当時7歳。東京・上野駅の地下道を塒(ねぐら)にして残飯あさりをし、間近で餓死者と思われる人をあまりにも多く見過ぎたせいで、悲しい感情も湧かなくなった悲惨な体験を語っていました。

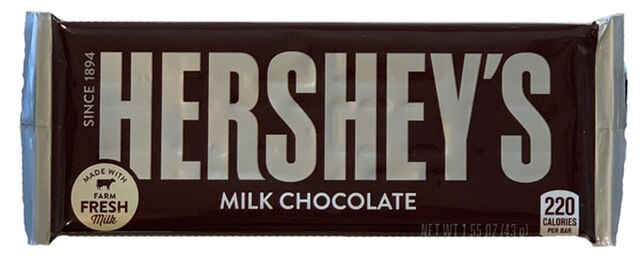

チョコ1個も食べずに…

色んなことが書かれていましたが、最も印象に残った話は、米兵が配るチョコレートの話でした。私も書籍や映像で「ギミー・チョコレート」と言って子どもたちが、優しい米兵からチョコレートも貰う場面を読んだり見たりしました。さぞかし和やかに笑顔で交流したのだろうなあ、と思っていましたが、それは誤解でした。鈴木さんは「簡単にはもらえない。ジープが動き出しても必死にしがみついていると、危ないと思うから板チョコをくれるのです」と証言をしておりました。何だそういうことだったんですか。例えは悪いですが、板チョコは米兵にとって、忍者の蒔菱(まきびし)みたいなもんじゃありませんか。こんな歴史的証言は偉い歴史家先生は書いてもくれません。

このあと続きがあって、鈴木さんは米兵からもらったチョコレートは自分たちで1個も食べず、闇市で雑炊と交換していたそうです。これもテレビに出るような偉い先生は書いてくれておりません。「ギミー・チョコレート」の真実を初めて知った次第です。

コメント