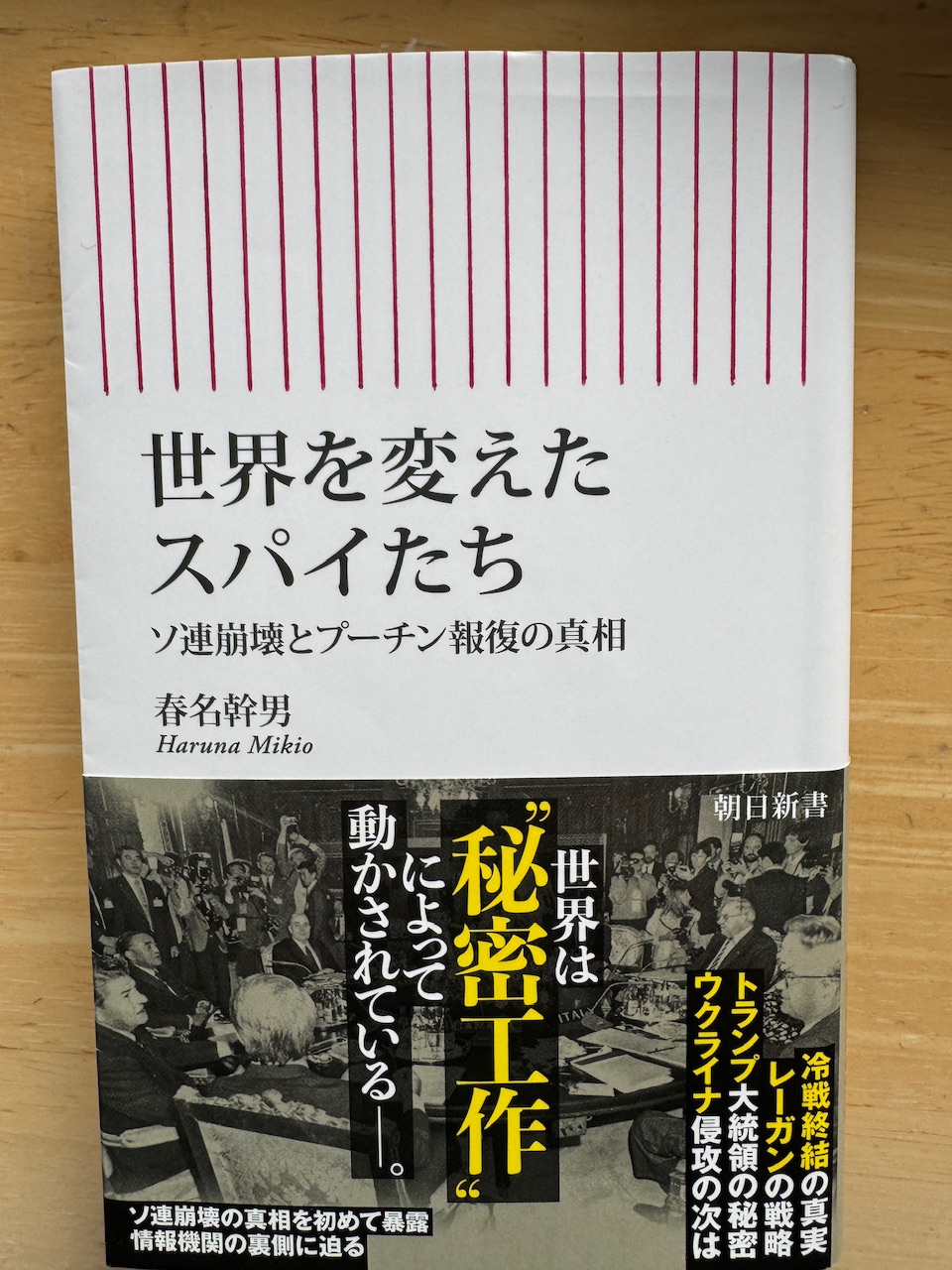

少し鳥肌が立つほど興奮する本を読んでしまいました。春名幹男著「世界を変えたスパイたち ソ連崩壊とプーチン報復の真相」(朝日新聞出版、2025年2月28日初版)です。春名氏は、共同通信のワシントン支局長などを歴任した国際ジャーナリストで、私も拙ブログで取り上げさせて頂いたことがある「秘密のファイル」(新潮文庫)など多くの名著を世に送り出した人です。

もっと早く読むべきでしたが、何しろ「積読」本がめちゃくちゃ溜まっていました。今月17日(土)に早大で開催される第66回諜報研究会の報告者として春名氏が、この新著を引っ提げて登壇されるので、事前に慌てて読んだ感じです(苦笑)。

この本には、副題にある通り、ソ連崩壊とプーチン報復の真相が描かれています。

レーガン政権による対ソ秘密工作

まず、「ソ連崩壊」の裏には、1982年のレーガン米政権が、フランスの諜報機関まで絡めて着手した対ソ秘密工作があった、というのです。大きく分けて四つの工作がありましたが、いずれも日本では殆ど知られていないことばかりです。

特に、1985年、米国と手を組んだサウジアラビアが石油を増産し価格を急落させ、ソ連の外貨収入を激減させたことがありました。その額は現在のレートに換算すると約3兆円。このおかげで、ソ連は、当時、海外に頼っていた穀物を輸入することが出来なくなり、国内に飢餓が広がり、疲弊し、ソ連崩壊に繋がっていったといいます。この時、CIAの諜報員は勿論、元KGBの二重スパイも暗躍します。

NATOの東方拡大

「プーチン報復」の真相とは、こういうことです。1991年のソ連崩壊後、旧ソ連を構成していたエストニアやラトビア、リトアニアなどの共和国やポーランドやハンガリーなど東欧諸国まで雪崩を打つように次々と西側陣営のNATO(北大西洋条約機構)に加盟していきます。これに対して、プーチン大統領は神経を尖らせます。1990年の東西ドイツ統一の際、ゲンシャー西独外相は「NATOは領土を東方に拡大し、ソ連国境に近づくことはない」と言明。ベーカー国務長官もゴルバチョフ露大統領(いずれも当時)とのモスクワ会談で「1インチたりとも東方に拡大することはない」などと表明したにも関わらず、欧米は東方拡大をやめることはありませんでした。

「欧米は約束を破った」と確信したプーチン大統領はその報復に出ます。その一つが2022年のウクライナ侵攻に表れたわけです。この侵攻の前に、ロシアと米国のスパイたちの壮絶なる暗躍があったことは日本ではほとんど知られていませんが、本書ではその詳細が描かれています。

トランプ氏を救ったのはロシア・マネー

また、プーチン大統領は、米大統領選挙に介入(ネットによる情報操作など)して自ら望むトランプ氏を当選させます。「不動産王」トランプ氏は、1990年代に自ら保有する米アトランティックシティのカジノ・ホテルなどが倒産し、巨額な負債を負いますが、この窮地を救ったのが、ユダヤ系ロシア人の実業家でした。トランプ氏はロシア・マネーのおかげで「ビジネスの成功者」のイメージを売り出すことに成功したことをプーチン大統領は「親友」として当然知っていたわけです。

この話は複雑で、トランプ氏の「恩人」であるユダヤ系ロシア人フェリクス・セイター氏は、8歳の時に一家でロシアからイスラエル経由で米国に移住し、米国籍を得ますが、父親はマフィアの一員になったといわれます。セイター氏は、いかがわしい株取引やマフィアとの関係でFBIの取り調べを受け、ウォール街で暗躍する組織犯罪グループに関する情報を提供することで禁錮刑を逃れ、その間、FBIやCIAのエージェントとなり、一時、「ニューヨークの銀行家」と称してロシアに戻り、KGBや参謀本部情報総局(GRU)の高官と知り合ったことから、春名氏は「恐らく二重スパイだろう」と見立てています。

ロシアと米国との代理戦争?

2014年にロシアがクリミア半島を奪取した時のウクライナは、数十年間続いた政府の腐敗に加え、戦闘経験がなく、驚くべきことに軍靴やヘルメットの装備さえなかったといいます。

そんなウクライナにテコ入れしたのが米国で、軍事援助額は2014~22年が73億ドル(約1兆1000億円)、ロシア軍侵攻後の2022~24年は1742億ドル(約26兆円)に上ったといいます(米議会調査局)。これでは、まるで、ロシアと米国との代理戦争ではありませんか。

オシント情報から

著者の春名氏は、こういった日本人がほとんど知らない機密情報をどこで入手したのかといいますと、本書を読む限り、未翻訳の書籍も多々ありますが、米ニューヨーク・タイムズやワシントン・ポスト、それに英ガーディアンやエコノミストといった高級紙誌がニュースソースになっていました。つまり、誰でも簡単に接触できるオシント(Open Source Intelligence)情報です。

勿論、これだけの情報に辿り着いて、バラバラの情報を関連ごとにまとめて分析し、当初の仮説を証明していった著者の労苦は大変だったと思いますが、「よくぞここまで書いてくださった」というのが私の率直な感想です。

コメント