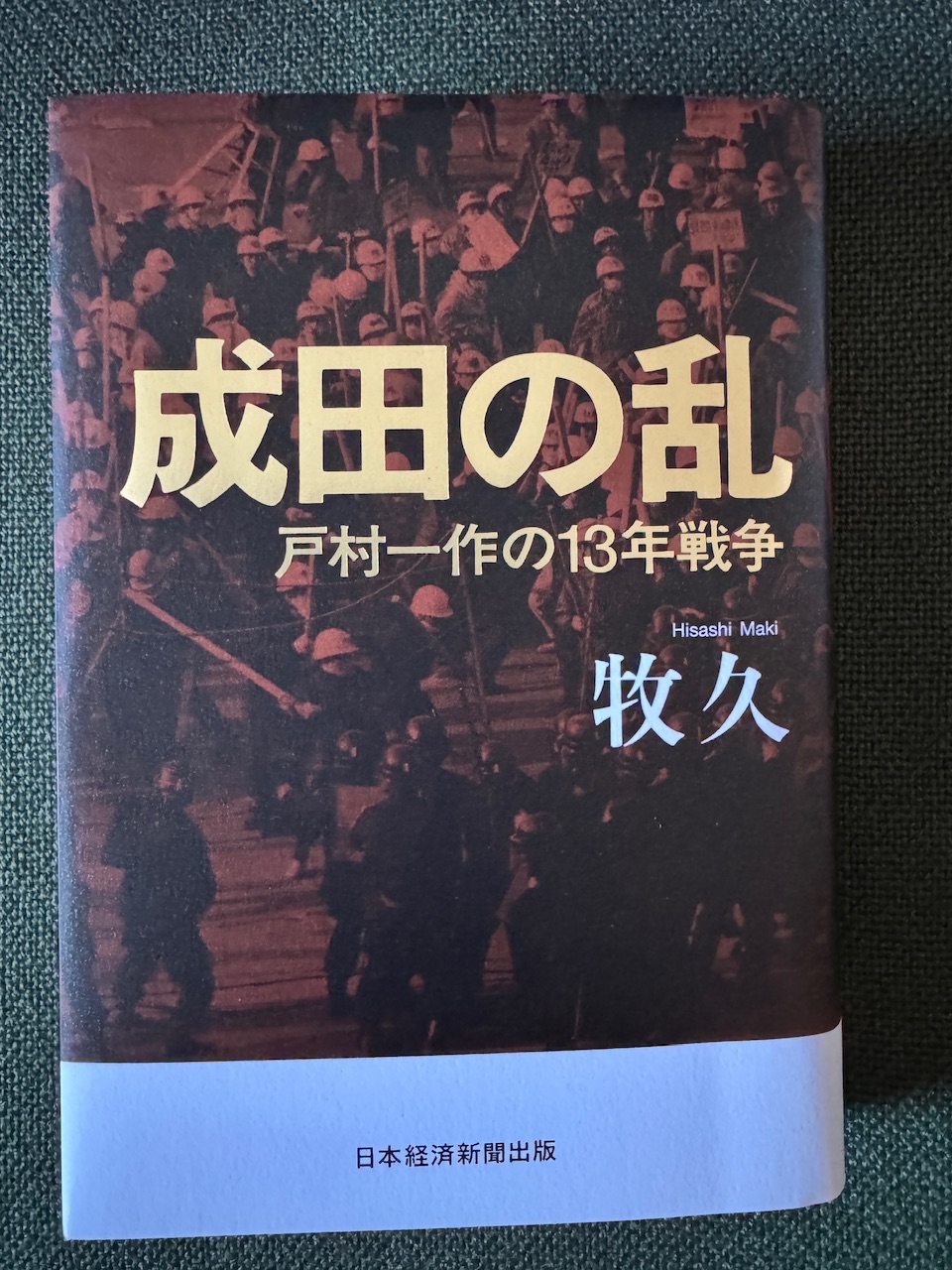

牧久著「成田の乱 戸村一作の13年戦争」(日本経済新聞出版、2025年1月17日初版)を読了しました。少し時間が掛かったのは、農民を中心にした成田国際空港建設の反対同盟に参加した「過激派」とも「新左翼」とも呼ばれた学生連盟の派閥の知識がほとんどなかったので、調べ調べしながら読んでいたからです。

複雑な全学連の派閥

さすがに「革マル」と「中核派」と「民青」ぐらいは知っておりましたが、「60年安保」を見据えて1950年代に創設された「共産同」や「革共同」ともなるとお手上げです。まして、それらから派生した「戦旗派」や「第4インター」、それに、共産党系ではなく社会党系から派生した「社青同解放派」なども名前を聞いたことがある程度の知識しかありませんでした。

ちなみに、これら全学連のセクトはヘルメットの色で区別されていたので、一目瞭然でした。中核派は白ヘルメット、共産同ブント系の社学同などは赤、革労協系の社青同解放派(反帝学評)などは青、フロント=統一社会主義同盟などは緑、武装蜂起準備委員会などは黒といった具合です。また、ちなみに、ですが、革マル派は最初から成田闘争から排除されていて、運動には参加していませんが、ヘルメットは中核と同じ白で、「Z」と書かれています。えっ? Z? 何かを連想させられますね。

今なお闘争継続中

この本を読了して、少し暗澹たる思いに駆られました。1966年に佐藤栄作政権が、成田の三里塚を新国際空港建設用地として決定してから半世紀以上経った今でも、三里塚闘争は終わったわけではなく、2023年末現在でも空港用地南端に、用地内居住者2戸の所有地が1.7ヘクタール余、用地外居住者などを含めると2.9ヘクタールの未買収地が残っています。この未買収の個人所有地には、ここで生産したらっきょうを商品化する工場や2棟の反対同盟の団結小屋が建てられ、今もなお闘争を継続しているといいます。

前回のブログにも書きましたが、著者の牧氏は、日本経済新聞社の社会部記者の時に、12年余りも、現場で取材し、当時書いた新聞記事だけではなく、赤茶けた色に変色した取材メモやスクラップまで60年近く保存していて、ようやく執筆にこぎつけた労作でした。1970年の第一次強制代執行の現場で取材した際、反対派からの投石を左頬に受けて、4針も縫う大怪我をしています。闘争では、デモ隊と機動隊の双方に多数の死者を出しましたが、牧氏は、血痕が残る殺害現場に足を運んだり、機動隊が学生に対して水平に構えてガス銃を発射するところを目撃したりしています。

また、1971年に空港公団がジェット航空機用の燃料を東京湾の千葉港から成田までパイプラインを敷設して運ぶ計画が公表されましたが、著者の牧氏は当時、千葉市内の公団地に住んでおり、軒先を通ることになるパイプラインが安全かどうか問題で反対運動も起きていました。牧氏にとって成田問題は他人事ではなかったのです。

戦後最大の反乱、成田闘争

恐らくではなく、断定してもいいですが、これほどほぼ時系列に詳細に、三里塚闘争をクローズアップした「成田空港問題」を中立的に書いた本は他にないです。日経取材陣は、反対同盟委員長の戸村一作を始めとした反対派だけではなく、空港公団や運輸省側の取材も怠りなく、「目撃情報」も含まれているのでこれに優る1冊はないはずです。「当事者」としての著者の思い入れも強く、「戦後最大の反乱」と位置付け、江戸時代の島原の乱に匹敵するとまで言っております。私も自戒を込めてですが、成田闘争を無知で終わってしまってはいけないという思いを強くしました。

それなのに、ですが、私が愛読し、信頼している月刊「歴史人」の3月号で「昭和100年目の真実」を特集しておりますが、この「三里塚闘争」も「成田空港問題」にも触れていません。「昭和53年(1978年) 成田に新東京国際空港が開港」と年表に記載されているのみです。学生運動として、60年安保やあさま山荘事件などには少し触れていますが、まるで、三里塚闘争など昭和史になかったかのような扱いです。

学生運動があったことさえ知らない若い世代が増えた現在、それは致し方ないのかもしれませんが、成田闘争で生命を落とした学生や機動隊員の皆さんに対して、それではあまりにも可哀想です。「成田空港問題」を知ってもらう意味でも、若い人を中心に多くの人に読んでもらいたい一冊です。

コメント