ノンフィクション賞を総ナメ

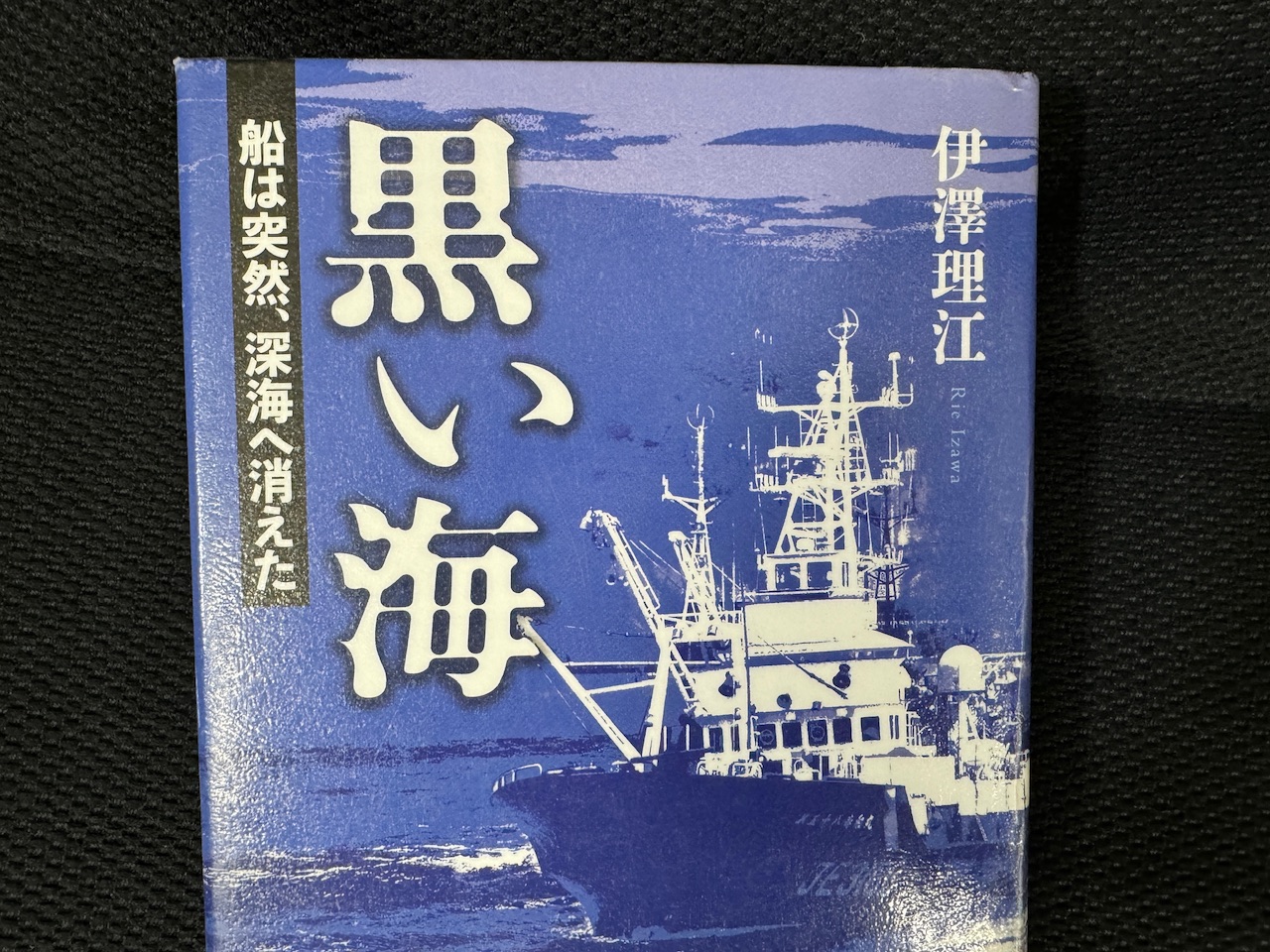

伊澤理江著「黒い海 船は突然、深海へ消えた」(講談社、2022年12月23日初版)を読了しました。2023年の第45回講談社 本田靖春ノンフィクション賞、第54回大宅壮一ノンフィクション賞、第71回日本エッセイスト・クラブ賞という日本のトップレベルの大賞を総ナメにした作品です。圧倒的な取材力による話術(ストーリー・テリング)で目眩を起こしそうで、まるでサスペンス映画を観ているようでした。でも、読後感は、やはり隔靴掻痒の感を免れませんでした。その理由は後述します。

2008年6月23日、千葉県の犬吠埼から約350キロ離れた太平洋で、漁船が転覆し、⒋人が死亡(溺死)、13人が行方不明、3人が奇跡的に救助された事故の真相を追ったノンフィクションです。

転覆した漁船は、福島県いわき市の水産会社「酢屋商店」(野崎哲社長)が所有する中型の第58寿和(すわ)丸です。同日午後1時過ぎ、大シケの難を避けるために、「パラ泊」と呼ばれるパラシュート・アンカーを降ろして休息していたところ、生存者によると、二度にわたる衝撃音の末、気が付いたら船外に投げ出され、大量の黒い油まみれになりながら浮きにしがみついていると、間もなく、転覆した漁船は5000メートルの海の底に沈んでいったといいます。恐らく船内に取り残された13人とともに…。

国の事故調査委員会は事故から3年経って、やっと転覆は「波による原因」、燃料の流出量は「約15~23リットルで、一斗缶一つ程度」と結論付けました。しかし、パラ泊をしていた船が波で転覆して沈没することはまずあり得ないといいます。漁船は船団を組んで操行していましたが、近くにいた僚船は同じような波でも転覆することはありませんでした。生存者が油まみれになったように、大量の燃料の重油が流れたということは、恐らく潜水艦と衝突したのが原因なのではないか? 生存者や野崎社長ら関係者に取材して確信を得た著者は、その証拠を求めてさらに取材を重ねていきますが、国家公務員の守秘義務と軍事機密と情報公開の杜撰さによって何度も壁にぶつかります。

著者の取材範囲は驚くほど多岐に渡っていました。手紙で何度も何度も要請してやっと会えても、「記憶にない」ととぼける関係者もいました。しかし、著者は何度も跳ね返されながらも、諦めず、粘り強く、海洋油濁対応のエキスパート、運輸安全委員会で事故調査に当たった専門家、極めつけは事故当時、海上自衛隊の潜水艦隊司令官だった海将や防衛相、外務省OB、そして軍事評論家や当時を取材した新聞記者らにも当たります。また、加害者が米国の潜水艦である可能性が捨てがたいことから、米国情報公開法(FOIA)を使っての情報公開請求まで踏み込んでいます。さらには、潜水艦による世界各国の事故まで過去に遡って調べ上げ、その事件の類似性までつかんでいます。

ただ、本書の結末は、著者が所属している調査報道組織が原告となり、運輸安全調査委員会の資料を開示するよう東京地裁に提訴し、被告の国側は、運輸安全調査委員会の標目一覧を黒塗りして公開したところで終わっています。著者は最後に「取材の道のりは長いが、望みは捨てていない」で結んでいることから、私自身は、隔靴掻痒の感をぬぐえなかったわけです。

油による海洋汚濁の実験に立ち会ったり、専門外の潜水艦や軍事関係のことなど膨大な資料を読み込んで、嫌がる相手に何度も痛烈に質問をする著者の突撃取材は執念以上のものを感じさせました。それでいて、事故当時、漁船会社の酢屋商店の野崎社長らに対するマスコミの取材については「集中豪雨のような、無分別な報道合戦」(56ページ)などと正義感を振りかざして、かなり批判的に描写しています。確かに、テレビは「絵」が欲しいので、厚かましく大胆過ぎるところがありますが、まるでマスコミ記者を銀蠅扱いにしているかのようにも読めます。お気持ちは大変分かりますけんど、第58寿和丸の事故があったことすら知らなかった著者が大いに参考にしたのは、当時の銀蠅たちが苦労して取材して書いた新聞記事ですから、微苦笑を禁じ得ませんでした。

コメント