8月4日(月)から6日(水)まで、S氏からの御招待で、山梨県の山中湖にあるS氏の別荘に滞在しておりました。2泊3日ながら、大変中身の濃い内容で、涼しい充実した日々を過ごさせて頂きました。何と言っても、下界の気温が35度という猛暑なのに、S氏の別荘は、大平山山頂(1296メートル)に近い標高1150メートルにあるので気温24~25度と10度も低いのです。

ちなみに、山中湖は、富士五湖の一つで広さは最大です。明治から避暑地として財界人や文人らの別荘地としても開発されました。

でも、湖畔の気温はかなり暑かったですよ。

実は、S氏から御招待を受けても、なかなか重い腰が上がりませんでした。年を取ると何でも億劫になってしまうものです(苦笑)。交通機関を調べるのさえ面倒臭くなってしまうのです。駄目ですねえ。そしたら、S氏は「中央本線の大月から富士急行の『富士山』駅まで来られたら、駅まで車で迎えに行きますよ」とまで言ってくださったのです。そこで、調べてみたら、私の自宅の最寄り駅から富士山駅まで2~3時間で行けることが分かりました。しかも、特急などを使わず「鈍行列車」を乗り継いで行けば、時間は掛かっても、結構、安く行けることも分かりました。

富士山駅とは?

私は仕事とプライベートの旅行で、北海道から沖縄まで津々浦々、行ったことがない都道府県はありません。でも、富士山駅なんて知りませんでした。そしたら、2011年に、富士吉田駅から富士山駅に改名していたことが分かりました。富士吉田なら今から40年以上昔、会社の全舷(新聞業界用語で、新聞記者の部署ごとの慰安旅行のこと)で行ったことがありました。要するに忘年会です。まだ20代でしたから、初めてお座敷に和装の芸者さんが来るのを見て、「あ、芸者さん」と言ったら、隣の先輩記者の室井さんから「芸者じゃないよ。酌婦だよ」と訂正されたことを今でも覚えています。(そんな高い芸者さんは、俺たちの宴会には呼べないよ、という意味らしい。)

冨士吉田から富士山までかなり距離は離れています。外国人観光客は、富士山駅が富士山登頂の最寄り駅だと勘違いしませんかねえ?(笑)

地元名物は「吉田うどん」

さて、S氏は、山中湖別荘はこの道、40年以上の大ベテランですから、地元の火祭りなどの年中行事から最新の野外コンサート、神社など名所旧跡など何でも知っています。田舎もんの私に何でも紹介しようと、鬼のような形相で力が入っておられました。

富士山駅に着いて、最初に連れて行ってくださったところは、ちょうどランチ時だったので、うどん屋さんでした。とにかく、美味しいと全国的にも評判らしく、店前はかなりの順番待ちの客がトグロを巻いておりました。恐らく気温35度の炎天下、40分も待ちました。店前に設置された掲示板に予約の名前を書いておいたので、呼び出しを受けるまで日陰で休んでおりましたが、山梨県もこれほど暑いとは思いも寄りませんでした。

うどん店の名前は「麺許皆伝」と言います。店内に入ると有名人のサイン色紙が沢山飾ってありました。確かに評判通り、美味い店でした。麺のコシが硬く、出汁は全部飲んでしまいたいほど旨いのです。40分並んでも損ではありませんでした。

富士吉田は、かつては織物業が盛んで、戦後の一時期、織機をガチャとひと織りすれば1万円儲かることから、「ガチャマン」時代と言われたそうです。機織りする女性に代わって男たちが、腹持ちのよいうどんを力いっぱいこねた硬いうどんを作ったことから、「吉田のうどん」は郷土料理になったといいます。今でも、市内には何十軒かうどん店があります。

この後、炎天下だというのに、S氏は張り切って色んな所を案内してくれました。「新世界 乾杯通り」もそうでした。20~30軒はある飲み屋街でしたが、昼間ですし、どこも開いていません(笑)。でも、その後、連れて行ってくださった「ホテル鐘山苑」の庭園は、京都の庭園に劣らないほど清楚で立派な庭園でした。ホテル利用者でなくても入れる庭園で、途中、東屋みたいなところで無料の甘酒を頂きました。

この後、S氏の別荘に向かいましたが、気になったのは、途中で見える富士山の山頂辺りは、いつも雲がかかって、山頂が見えず、モヤモヤしていたことです。S氏は「山中湖の富士山は、夏は駄目なんですよ。雲が掛かっていない日はありません。冬だったら、くっきりとするんですけどね」と同情してくれました。

S氏の別荘は、いわば山の上にありました。10年以上乗っているという三菱の愛車パジェロは、唸り声を上げて急坂をよじ登っていきました。

箱書きで2万円とは!

夜は、S氏は地元甲斐牛の焼肉料理を用意してくれました。途中、スーパーで買って来たビールとワインもうまかった。「嗚呼、別荘に来たんだ~」といった感じでした。

S氏は学生時代は山岳部で、富士山には10回以上も登頂したそうでした。大学の山岳部部長(教授)は、「清貧の思想」で有名になったドイツ文学者の中野孝次氏で、よく自宅に遊びに行って食事を御馳走になったそうです。S氏は、スマホを持たず、テレビもないので、長い夜はずっと色んな話をして過ごしました。

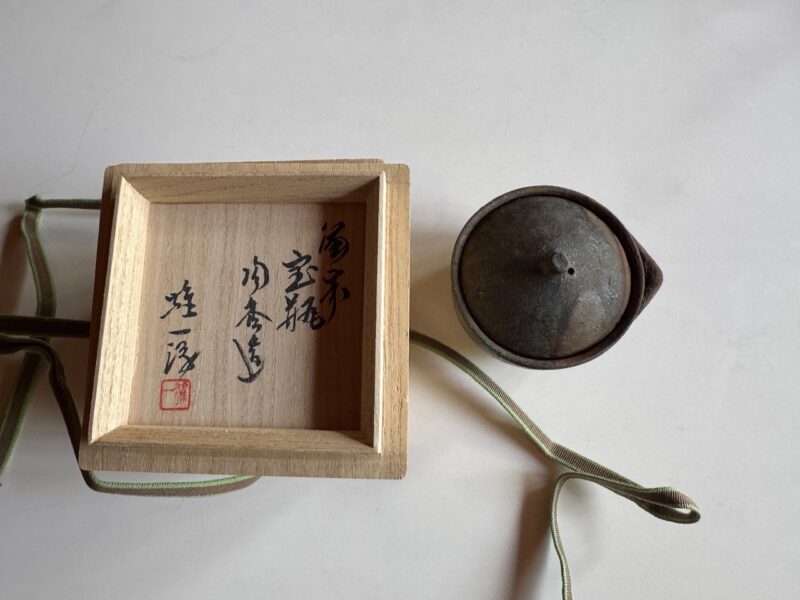

S氏には骨董趣味があり、出身地が岡山県ということもあり、備前焼には特に熱中しています。その影響か、御子息は備前焼の陶工として現在活躍されています。今回、自慢そうに(笑)、コレクションの一部を見せてもらったり、食器として出してもらったりしましたが、中でも一押しは、備前人間国宝の山本陶秀作の「宝瓶(ほうひん)」でした。宝瓶とは、私も今回初めて知りましたが、取っ手のない急須のことでした。

この宝瓶は、S氏がある骨董屋で格安で購入したものですが、箱がありませんでした。骨董品の世界では、「箱書き」(作者や鑑定家、所有者などが作品名や来歴、署名などを書き記す)が命です。そこで、S氏は、山本陶秀の子息に当たる雄一郎氏に「箱書き」を依頼したそうです。その経費が2万円もしたと聞いて吃驚しました。

漆器の本家本元は根来塗?

もう一つ、食事で出して頂いた味噌汁のお椀は、「根来塗」だと聞きました。根来(ねごろ)衆の根来です。正式には覚鑁上人が1140年頃、高野山を下りて開創した新義真言宗根来寺のことです。S氏から初めて教えてもらいましたが、私はこの根来塗が歴史があって、価値が高いとは知りませんでした。S氏御愛用の根来塗のお椀は5万円もしたといいますが、それでも安い方で30万~50万円もするのが普通だといいます。

根来寺は、強大な勢力を誇ってしまったために、1585年、豊臣秀吉によって滅ぼされてしまいました(その後、紀州徳川家の庇護で復興)。根来塗の職人は、輪島や薩摩に逃れて技法を伝えたといいます。漆器といえば、私は、輪島塗ぐらいしか知りませんでしたが、根来塗が本家本元だということも知りませんでした。S氏の博学ぶりには脱帽でした。

コメント