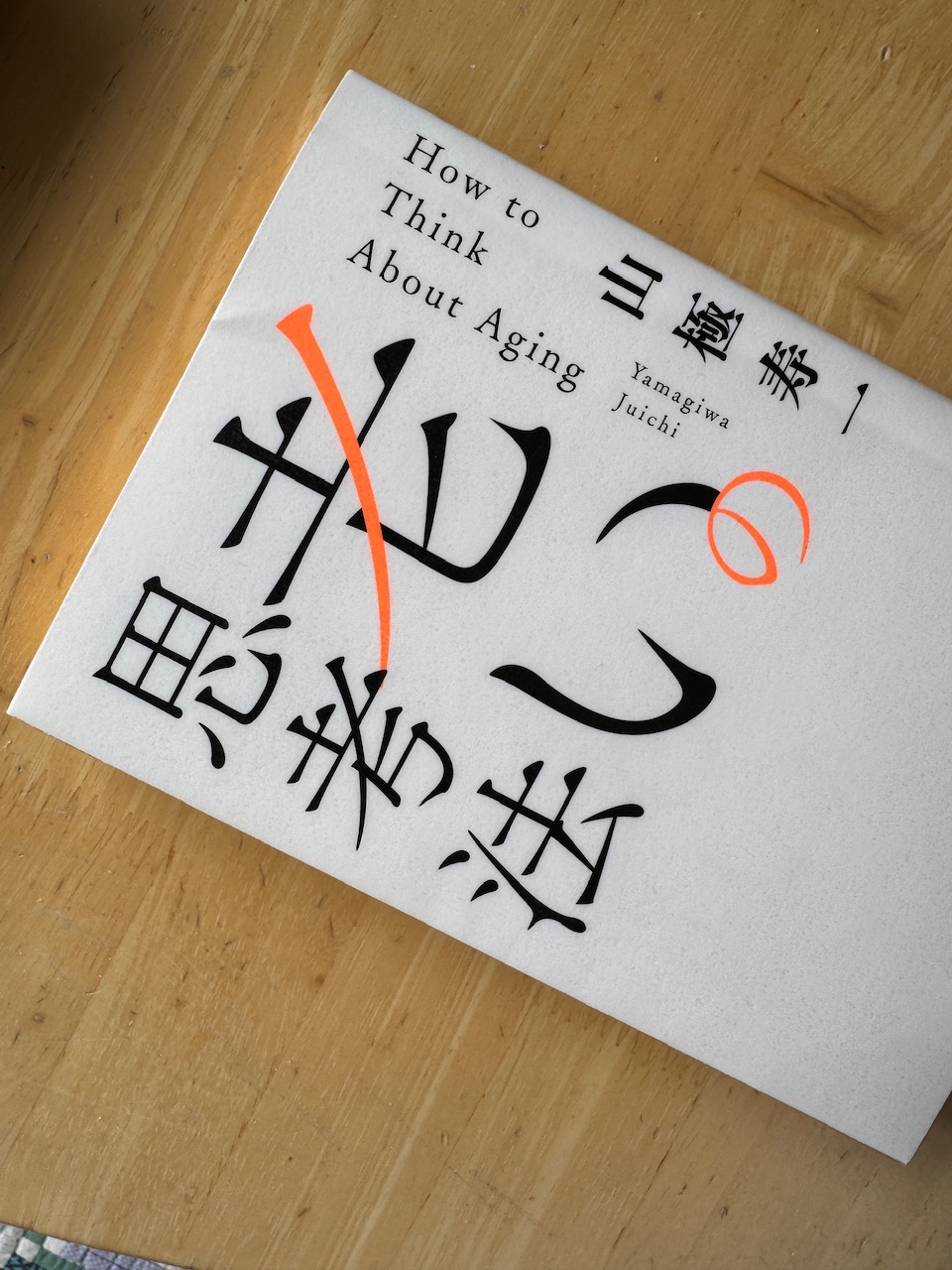

山極寿一著「老いの思考法」(文藝春秋)を読了しました。この本の「はじめに」に「動物は、基本的に繁殖能力がなくなったら死ぬので、長い老年期がない。人間だけが長い時間を掛けて老いと向き合う。人生後半戦をどう生きるのか、人間だけが持つ問いです」といった趣旨のことが書かれていたので、一気に引き込まれて、数時間で読んでしまいました。

京大総長まで務めた山極寿一氏

著者の山極寿一氏は、京大総長まで務めた霊長類学者で、特にゴリラの研究の世界的権威です。私は、山極氏のことは、立花隆著「サル学の現在」(平凡社、1991年8月初版)の中で初めて知ったので、もう35年近く前のことです。新聞にもたびたびエッセイ風の論文を書いたりされているので、愛読していました。ですから、この本の中に出て来る集団と数の法則である「ダンバー数」(人間が安定的な社会関係を維持できる人数)などは何度か読んだことがあります。

老年期をどう生きるか?

最初に書いた「問い」に戻りますと、老年期をどう生きたらいいのかという話になります。この本には「これだ!」とはっきりと答えは書かれていませんが、例えば、「おばあちゃんの知恵」というものがあります。今の親世代は、専業主婦が少なく、生活に余裕がなく、どうしても子育てが大変になります。そこで出番が、暇を持て余している祖父母です。特におばあちゃんは、親が知らない、または出来ない、梅干しの作り方とか味噌の作り方に精通しています。おじいちゃんは家事の面で役立たずかもしれませんが、孫と遊ぶことで、孫の情操教育にもなるといいます。少なくともスマホゲームよりマシです。孫も、親には話せないことを祖父母なら言えることがあります。これは、いわば生物学的、人類学的な話なのかもしれません。

ゴリラの子育てはオス

著者の山極氏はゴリラ専門家なので、面白いことを書いておりました。ゴリラの子育ては、オスがするというのです。メスは1年ぐらいは子どもと一緒にいますが、その後、オスに預けて何処かに行ってしまいます。中には他のオスを見つけて、また子どもを産むそうです。人間だと、やれ不倫だの、尻軽女だのと非難されそうですねえ(笑)。しかし、ゴリラの世界ではそれが当たり前なのです。メスは「子どもを預けるのに相応しいかどうか」の基準でオスを選ぶというのです。

ただ、長い間、独身でいるオスは少ないそうです。あるメスが去っても、必ず他のメスがやって来てくれるからです。ですから、ゴリラは「去る者は追わず、来る者は拒まず」の精神なのだそうです。

鬱病がない野生動物

もう一つ、面白かった話は、野生動物には鬱病がない、ということでした。変化が多い環境に適応していかなければならない野生動物は、毎日動いていて、引き籠る場所もなければ、鬱でふさぎ込む時間もないからだといいます。

人間も動物ですから、家でゲームばかりしていないで、絶えず、動き回ることが必要なんですね。

コメント