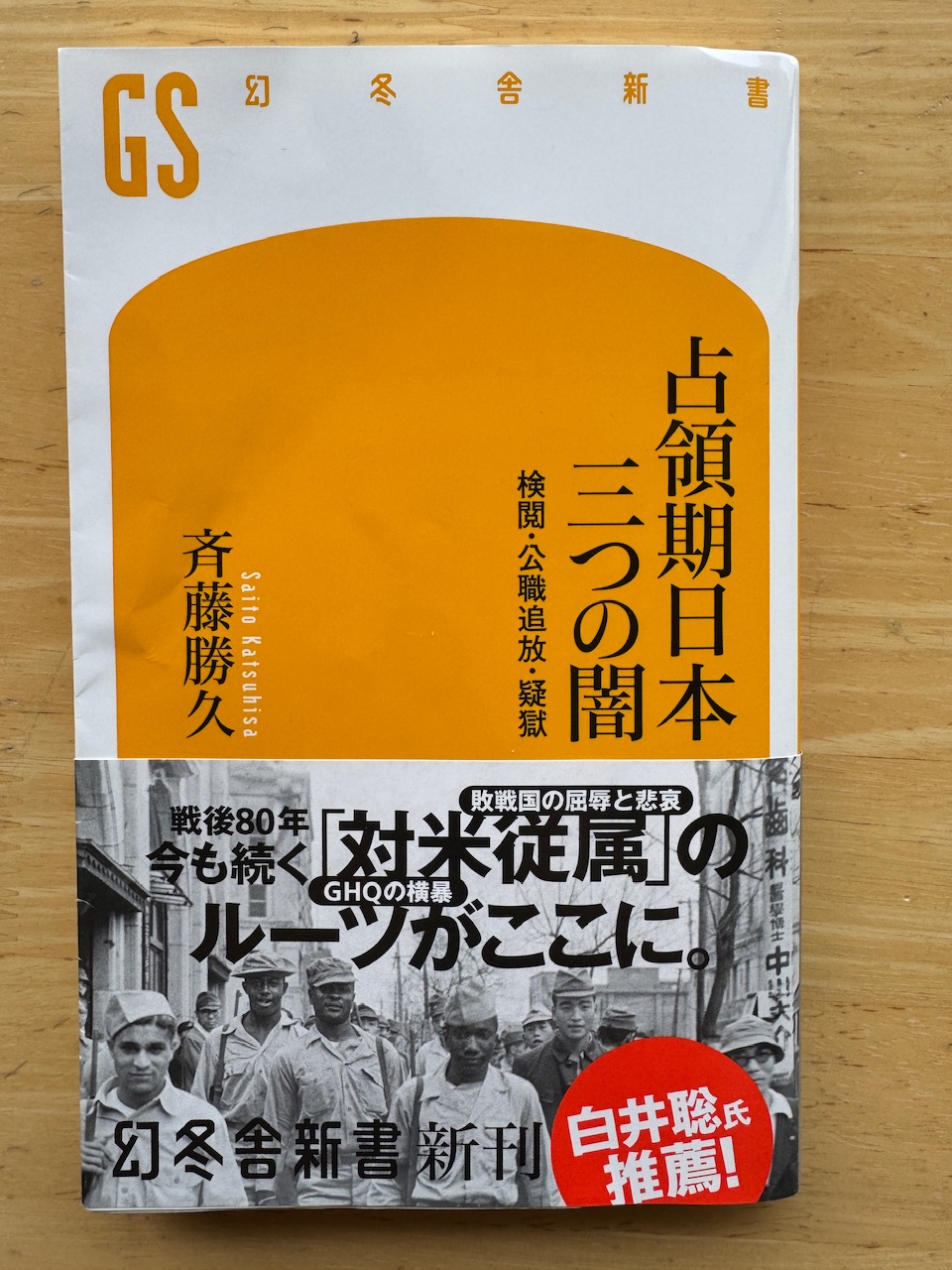

4月19日の第65回諜報研究会で「占領期最大の恐怖・公職追放――市川房枝も石橋湛山もパージ」というテーマで報告されたジャーナリストの斉藤勝久氏の著書「占領期日本 三つの闇」(幻冬舎新書)を遅ればせながら、やっと読了しました。三つの闇とは、①検閲と②公職追放と③昭電・造船疑獄の三つの事件のことです。

斉藤氏は、元読売新聞社会部記者ということで、文章が読みやすく、要点を的確に押さえた書き方をされていると思いました。著者がこの本をどうしても上梓したい、と思ったきっかけは、「はじめに」に書かれておりますが、日本人は、戦後80年を迎えるに当たって、あまり語ろうとしない時代がある。それは、1945年夏の終戦から約7年間に及んだGHQによる「占領期」だ、ということでした。つまり、日本人は臭い物に蓋をする傾向がありますから、この際、占領期の秘話を徹底的に解明してやろうという気持ちがあったと思われます。

嗚呼、それなのに。

日本のメディアのお寒い現実

この本の「あとがき」に書いておりましたが、著者が占領期のGHQによる検閲に関する記事をあるメディアに連載しようとしたところ、その掲載先から、「そんな検閲の話をウクライナ戦争が起きている今、連載でやる意味がありますか? こんな記事が英訳されて、読んだ米国人がどんな思いをするのか考えていますか?」などといった理由で、掲載を却下されたというのです。

これが日本の今のメディアのお寒い現実です。しかし、「捨てる神あれば、拾う神あり」でこうして、出版にこぎつけることができたわけです。ですから、大変、一読に値します。

私自身は、占領期の検閲に関しては、山本武利一橋大学名誉教授による「検閲官 発見されたGHQ名簿」(新潮選書)や江藤淳著「占領軍の検閲と戦後日本」(文春文庫)などを既に読んでおりましたので、それほど驚くべき新発見はありませんでしたが、その他の章では、教えられることが多かったでした。

占領軍経費は国家予算の36%

例えば、「進駐軍」と歴史の教科書で書かれ、そう呼ばれていましたが、実際は、「占領軍」なのですが、その占領軍の経費は日本側が負担していたという話だけは聞いたことがありましたが、具体的な数字まで知りませんでした。そしたら、この本の132ページには、「占領軍経費は『終戦処理費』の名目で計上され、202億円と当時の国家予算の36%も占めていた」ことが書かれていました。米軍による無差別空襲で、日本国内の産業は壊滅的被害を受けたばかりです。歳入はどうなっていたんでしょうか? 多くの民間人も亡くなっていますし、税収なんて、取り立てる役人さえ難儀したことでしょう。餓死した裁判官もいたくらいですから、多くの庶民は闇市を右往左往して塗炭の苦しみを味わっていた時代です。

その一方で、占領軍兵士たちは、アニーパイル劇場(東京宝塚劇場)で観劇したり、MX(銀座松屋など)で楽しい買い物をしたり、夜は日本人の若い女性を相手に遊んだりしていたわけです。米兵と日本女性に関する記事や小説は検閲に引っ掛かって削除されるので、堂々と遊び放題です。

こんな遊び代も、占領軍経費として計上されたのかしら?と思ってしまいます。米兵に対して給料が支給されていたので、当然、そうなることでしょう。

指揮権発動を命じたのは緒方竹虎

もう一つ、この本で教えられたことは、1953~54年にかけての「造船疑獄」で、犬養健法相による「指揮権発動」は歴史の教科書に載っているぐらい有名な事件ですが、犬養法相に指揮権を発動するように命じたのは、緒方竹虎副総理だったということが書かれていました。そうだったんですか…。

緒方竹虎といえば、朝日新聞の記者の最高峰である主筆まで務め、二・二六事件の際には、青年将校の中橋基明中尉らと対峙した硬骨漢だったと思っておりましたが、政治家に転身(小磯内閣の情報局総裁)してからは、やり手の寝業師に変貌したわけですね。まあ、そんなもんなんでしょうけど、認識を新たに致しました。

コメント