昨年の独ベルリン国際映画祭最優秀ドキュメンタリー賞と今年の米アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を獲得した「ノー・アザー・ランド 故郷は他にない」を観に行って来ました(東京・池袋シネ・リーブル。水曜サービスデイで1300円)。私のブログを長年愛読して頂いている皆さんは御存知のことと思いますが、私は、米アカデミー賞は信頼しておりません。観るに値しない映画が最優秀作品賞に堂々と受賞したりするからです。

パレスチナ側から描かれたドキュメンタリー

それでも、観に行ったのは、この映画の共同監督であるパレスチナ人のハムダン・バラール氏が3月24日、ヨルダン川西岸でユダヤ人入植者らから暴行を受けた上、イスラエル軍によって拘束されたというニュース(AP通信)に接したからでした。「余程のことが描かれているせいなのか?」と直感したからでした。(その後、バラール氏は25日に釈放)それに、映画は歴史的に政治プロパガンダとして利用されます。ユダヤ資本が多いハリウッド映画界は、毎年、「シンドラーのリスト」や「戦場のピアニスト」などホロコーストとヒトラー関連映画は必ず製作しますが、パレスチナ側から描いた映画は当然のことながら製作せず、少なくとも賞を獲らせることなどあり得ませんでした。(イスラエル政府はこの作品を認めていません)

イスラエル人まで共同監督

でも、このドキュメンタリー映画の共同監督として名前を連ねているのは、パレスチナ人2人だけでなく、驚くべきことにイスラエル人2人までおります。この映画では、イスラエル人入植者と兵士らによるパレスチナ人の村民の住居や小学校の破壊と、井戸をコンクリート詰めにして水道網を破壊し、抗議するパレスチナ人を銃撃する生々しい場面が数多く登場しますが、こういった暴力を背景にした理不尽な行為に憤りを感じているのはパレスチナ人だけではなく、数が少ないとはいえ、イスラエル人の中にもいるということを証明しています。

理不尽な蛮行や暴力

ですから、私はいわゆるユダヤ人陰謀論やら彼らへの偏見には与(くみ)しません。ユダヤ人は金融とメディアを支配して世界中を支配するといった陰謀はないということです。スピノザ、マルクス、アインシュタイン、シャガール、マーラー、ウィットゲンシュタインら科学、芸術に秀でた頭脳を輩出し、人類に多大な貢献をしているからです。

ただし、映画では、先述したように、イスラエル人兵士らによる、どう考えても真人間なら行えないようなパレスチナ人に対する理不尽な蛮行や暴力が手振れカメラで映し出されています。2000年以上に渡るディアスポラやポグロムとホロコーストなどで迫害され続け、第二次大戦後になってやっと「約束の地」を得たユダヤの民に対する同情心はありますが、まるで逆転して、今度はユダヤ人がパレスチナ人の土地を奪ってを迫害しているように見えます。

マサーフェル・ヤッタ

この作品は、全く「予備知識」なしで観始めたので、最初は人名と土地の名前の区別もつかず、人物相関図も全く把握できず、理解できませんでした。1時間近く経ってやっと分かったほどです。

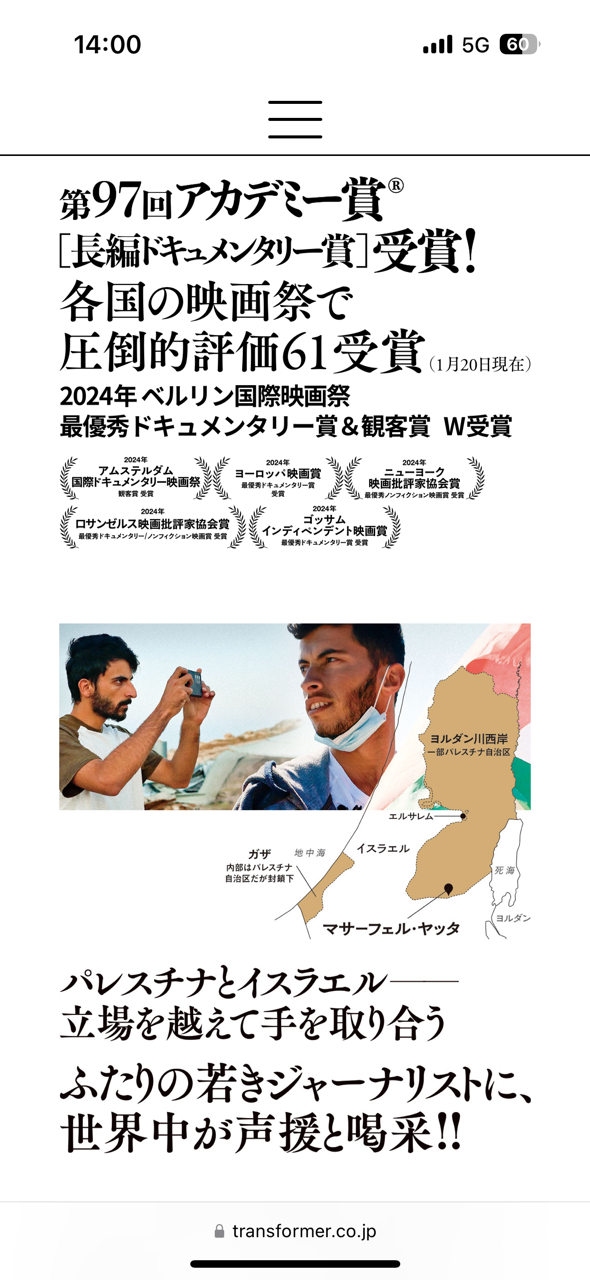

そこで、これからこの映画をご覧になる皆さんに対して、少なくとも2点だけ、予備知識としてお持ちになって頂きたいと思います。一つは、舞台は、ヨルダン川西岸の最南部のイスラエル国境に近いマサーフェル・ヤッタという村で起きているということです。イスラエル軍が軍用地として接取するために、村民の家屋を破壊し、土地を収奪しようとします。ですから、マサーフェル・ヤッタとは人名ではなく、地名です。もう一つ、この映画の主人公は2人に絞っていいと思います。2人とも共同監督として名前を連ねていますが、1人は、パレスチナ人のジャーナリスト兼映画監督でこのマサーフェル・ヤッタ在住のバーセル・アドラー(父親が活動家で小さなガソリンスタンドを経営)、もう1人はイスラエル人のユヴァル・アブラーハムでエルサレムを拠点に活動する映画監督兼調査ジャーナリストです。

この2人ともアラブ人特有の髭を生やしていたので、どちらがどちらなのか区別がつかないほどでした。40歳ぐらいに見えましたが、2人とも1996年生まれの20代の若者でした。憎悪と敵対心で溢れたこの村で2人は次第に友情関係を結びます。しかし、このドキュメンタリー映画を公開したことから、2人ともいまだに脅迫や迫害を受けているようなのです。

神や仏はいないのか!?

私はこの映画を観て、呆然、唖然としてしまい、涙すら出て来ませんでした。そして、何が正義なのか分からなくなってしまいました。力こそ正義なのか? 権力や武力や軍事力さえあれば、人間、どんなことをしても許されるのか? 許されるも、許されないも、第一、人類の歴史自体が武力で領土を拡張していったではないか。それなら、弱さは罪なのか? 弱さゆえに実効支配され、裁判権も人権もない。だから、弱い民族は滅亡し、歴史上から消え去ったではないのか? 映画で、あるパレスチナ人が「ウチの家族はここに1838年(確か。間違っていたら訂正します)から住んでいた」と発言する場面が出て来ましたが、イスラエル人は「我々の祖先は紀元前10世紀のユダ王国の時代にここに住んでいたんだぞ」と言い返すかもしれません。

だから、この映画で凄惨な場面に遭遇する度に、思わず、「神や仏はいないものか!?」と地団太を踏むしかありませんでした。

ランチ抜きに

映画が終わって昼時だったので、同じ階のレストラン街にあった天麩羅屋「新宿 つな八」で天丼でも食べようかと思ったら、何と2970円もしました。「えっ!天丼が約3000円もするの!?」吃驚仰天です。流石にお店に入る気がしませんでした。物価高の日本ですが、平和です。この映画を観ると、パレスチナ人の多くが毎日毎晩、銃撃や砲弾などの音で目を覚まされます。それに比べると、日本は信じられないくらい平和で天国です。

そんなパレスチナ人を思い、一食ぐらい抜くのも悪くないか、とそのままランチは取らず帰宅しました。

コメント