自宅近くの公民館で、歴史講座「仕掛け人 蔦屋重三郎」が行われるというので申し込んで、昨日、行ってみました。暇ですからね(笑)。2回行われる講座の初日です。

会場には抽選で選ばれた50人ほどの人が参加していました。平日の午前なので、参加者は地元の主婦か定年退職者ばかりといった感じで、平均年齢は75歳ぐらいでした。

講師の方も地元の方で、この公民館の元館長さんという人でした。これ以外の経歴は分からず(公表されず)、彼の話ぶりから、もともと大学ではなく、中学か高校の社会科の教員、そして、公民館の館長になれるぐらいですから、後の校長先生だったのではないか、と想像しました。分かるでしょ?(笑) 場慣れしていて、口ぶりが中高生に教えるような調子です。長年身に付いた「作法」は拭い去ることは難しいということです。

これで蔦重がテーマなの?

講座が始まり、タイトルのように、蔦屋重三郎の話なのかと思いましたら、なかなか出て来ません。蔦屋重三郎という歴史上の人物は、喜多川歌麿や写楽、それに山東京伝らを売り出した出版プロデューサーとして有名ですが、花街の吉原出身の町人で、いわば下層階級出身ということで、ほとんど資料が残っていないというのです。蔦屋重三郎とは何者か?ーということについては、同時代人として関係した大田南畝(四方赤良)らが書き残したものを通してしか知り得ないというのです。それでお終い。

ということで、講師さまのお話は、自分が公民館の館長だった時に、トイレの改修で予算がつかなくて大変苦労した話などを延々とされておりました。また、池波正太郎の「剣客商売」などを取り上げて、蔦屋重三郎と一体何の関係があるのか訝しい気持ちになりましたが、蔦屋重三郎と同時代の老中田沼意次の話でした。田沼意次といえば、かつては、「賄賂政治」の悪者ということで歴史の教科書などで習い、そういうレッテルが貼られていましたが、最近では、幕府の財政難を克服するために、米中心の経済から貨幣経済を導入して、商業を活発化させた功労者の面があったことを教えられています。半世紀以上昔に書かれた池波正太郎の「剣客商売」の中で、既に田沼意次は悪者扱いではなかったので、講師さんは、当時流布されていた歴史の見方が変わったことを言いたかったのでした。

「田沼意次=悪者」のレッテルが貼られたのは、紀州藩の足軽の息子で、9代将軍家重の小姓に過ぎなかった田沼意次が異例の大出世を遂げて、老中にまで上り詰めたことから周囲のやっかみや反感を買っていた史実があります。老中在任中に天明の大飢饉や浅間山大噴火などの自然災害に襲われ、その対応の失敗で失脚した後、次に老中になった松平定信らから悪者のイメージを植え付けられたことも要因になりました。人には功罪がありますから、罪ばかり強調されたわけです。ただし、田沼意次より、意次が採用した部下たちの方が遥かに賄賂を受け取っていたという説もあります。田沼家は足軽出身だったので、譜代の優秀な家臣がいなかったからです。

成り上がり VS 既得権益者

普段はNHKの大河ドラマを見ないという講師さんでしたが、講座を開く関係で、仕方なく?蔦屋重三郎が主人公の「べらぼう」を見ているそうです。このドラマでは、横浜流星演じる主役の蔦屋重三郎と同じくらい、渡辺謙演じる田沼意次にスポットライトが浴びています。その理由について、講師さんは、蔦屋重三郎も田沼意次も、反対する既得権益者に立ち向かって、新しい企画を行ったり、新しい政策を行っている姿が共通しているからなのではないか、と推測するのです。蔦屋重三郎は今で言う新進気鋭の起業家で、既成勢力の古い版元や吉原の主人たちと闘います。田沼は田沼で、下級武士からの成り上がりですが、新機軸を打ち出して、既得権益者である旗本らと闘います。

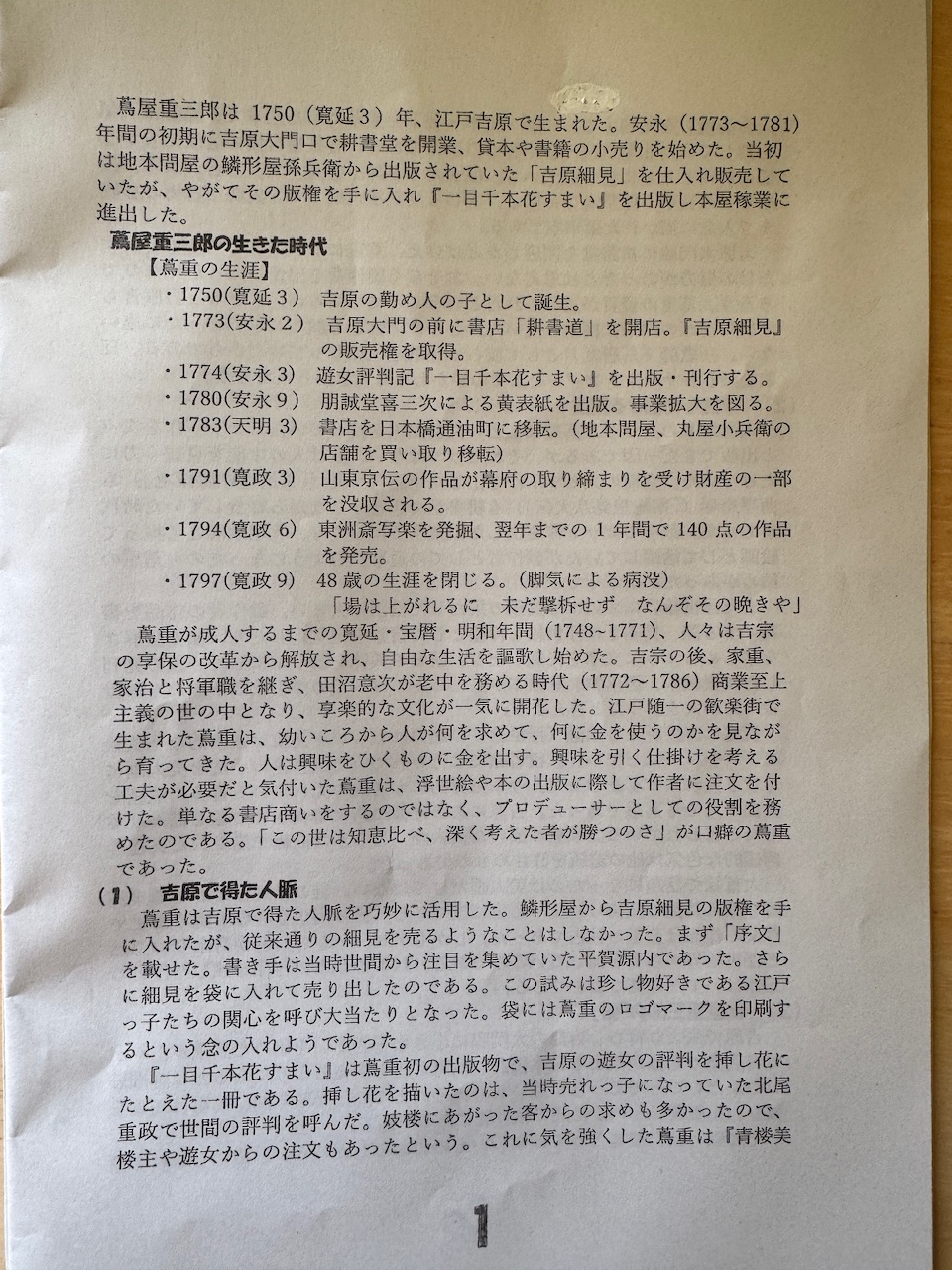

配られた資料は一切使われませんでしたが、「これはうまいこと言うなあ」と私も聴いていて感心しました。

コメント