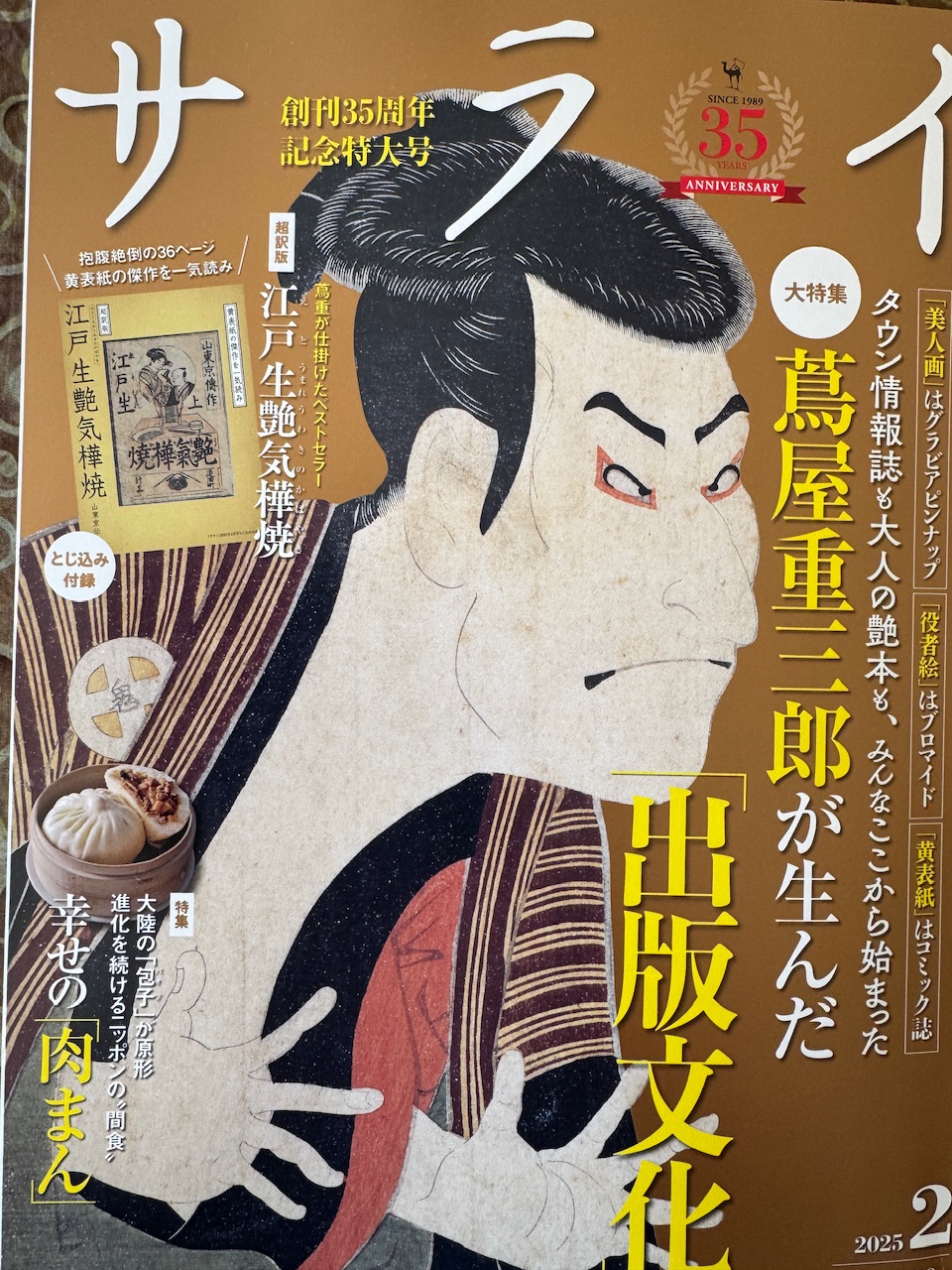

先日、今年のNHK大河ドラマの主人公・蔦屋重三郎を特集していた「歴史人」(ABCアーク)2月号を購入し、蔦重に関してはかなりのことが分かったので、「も、い、か」と思ったのですが、逆に興味に拍車が掛かり、「蔦屋重三郎が生んだ『出版文化』」を特集していた「サライ」(小学館)2月号まで購入してしまいました。

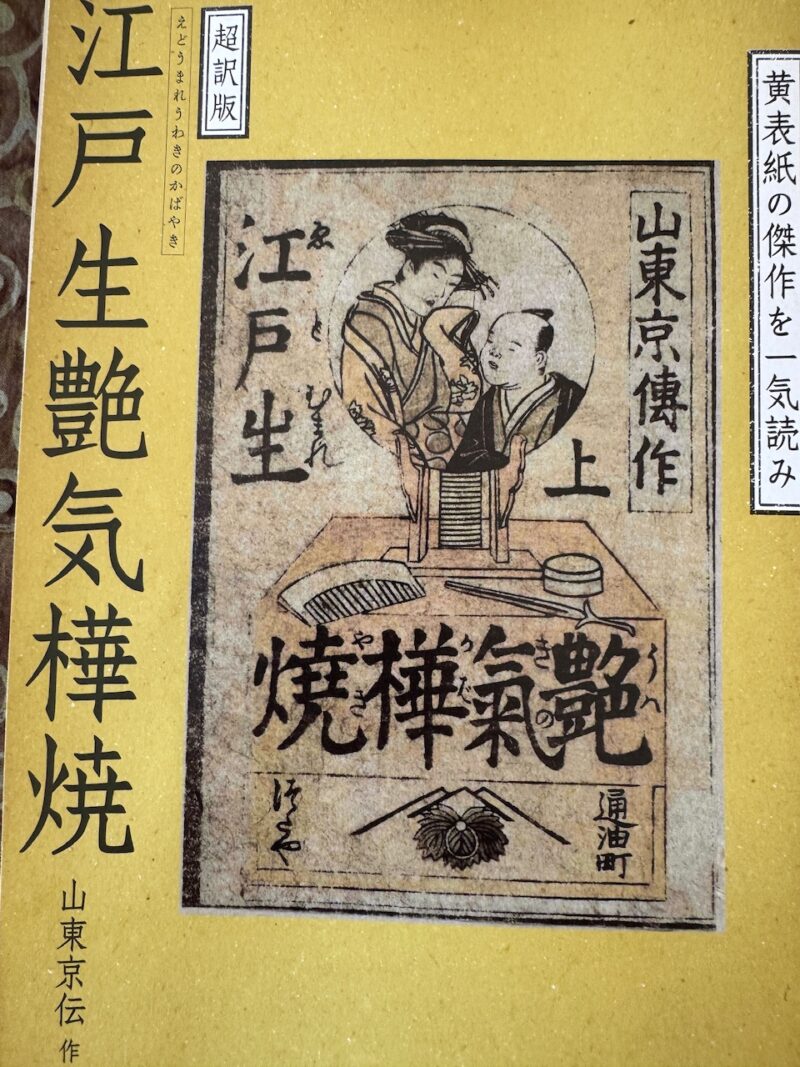

本文よりも、綴じ込み付録の山東京伝作・画「江戸生艶気樺焼(えどうまれ うわきの かばやき)」を読みたかったからです。生まれて初めて読む「黄表紙」でした。もっとも、情けないことに原文はほとんど読めず、「超訳」された現代文しか読めませんでしたが、概要と江戸文化の雰囲気はよく分かりました。この黄表紙は、天明5年(1785年)に蔦重の手によって初版が刊行されたそうですが、当時としては破格の大ベストセラーになったそうです。当時の民衆が何を好んだのかよく分かります。山東京伝の創作物ではあっても、生まれつきの醜男で無粋ながら、女にもてるために何でもする大金持ちの若旦那が主人公で、あり得そうな人物ということで、武士に至るまで身近な読み物として楽しんだのではないかと思いました。

「サライ」は江戸の出版文化を特集していたので、「歴史人」と比べてその点は詳しく触れていました。例えば、かなりマニアックな話ではありますが、本の判型は、ジャンル別に決まっていて、思想や学問などのお堅い本は「美濃本」(縦約27センチ、横約19センチ)と呼ばれ、教訓本や読本は「半紙本」(24×17センチ)、絵入りの草双紙は「中本」(美濃本の半分の19×13センチ)、遊郭の風俗などを描いた洒落本は「小本」(半紙本の半分の17×12センチ)と呼ばれていたそうです。

挿し絵入りの今の漫画のような草双紙も変遷があり、「赤本」(子ども向け絵本)から、「青本」(大人向け大衆小説)、「黒本」(子ども向け絵本)となり、18世紀には「黄表紙」(大人向けの小説)に発展し、並行出版されて色んな種類があることをこの本で知りました。

また、かなり詳細だった「歴史人」2月号に書かれていませんでしたが、「金々先生栄花夢」などで知られる戯作者の恋川春町(1744~89年)は、本名倉橋格(いたる)で駿河国小島藩の江戸詰重臣でしたが、この筆名は、住んでいた小石川春日町(三代将軍家光の乳母春日局に由来。春日局は、明智光秀の重臣斎藤利三の娘)を文字ってつくられたんですね。江戸人は洒落っ気があります。この恋川春町は、鳥山石燕に学んだ絵師でもあり、狂歌師としては酒上不埒(さけのうえのふらち)を名乗っていました。当時の文化人は複数の筆名、絵師名、雅号、狂歌師名を持っていました。

私も江戸文化人の真似をして、本名以外に沢山の筆名や雅号を持っちょるわけです(笑)。

コメント