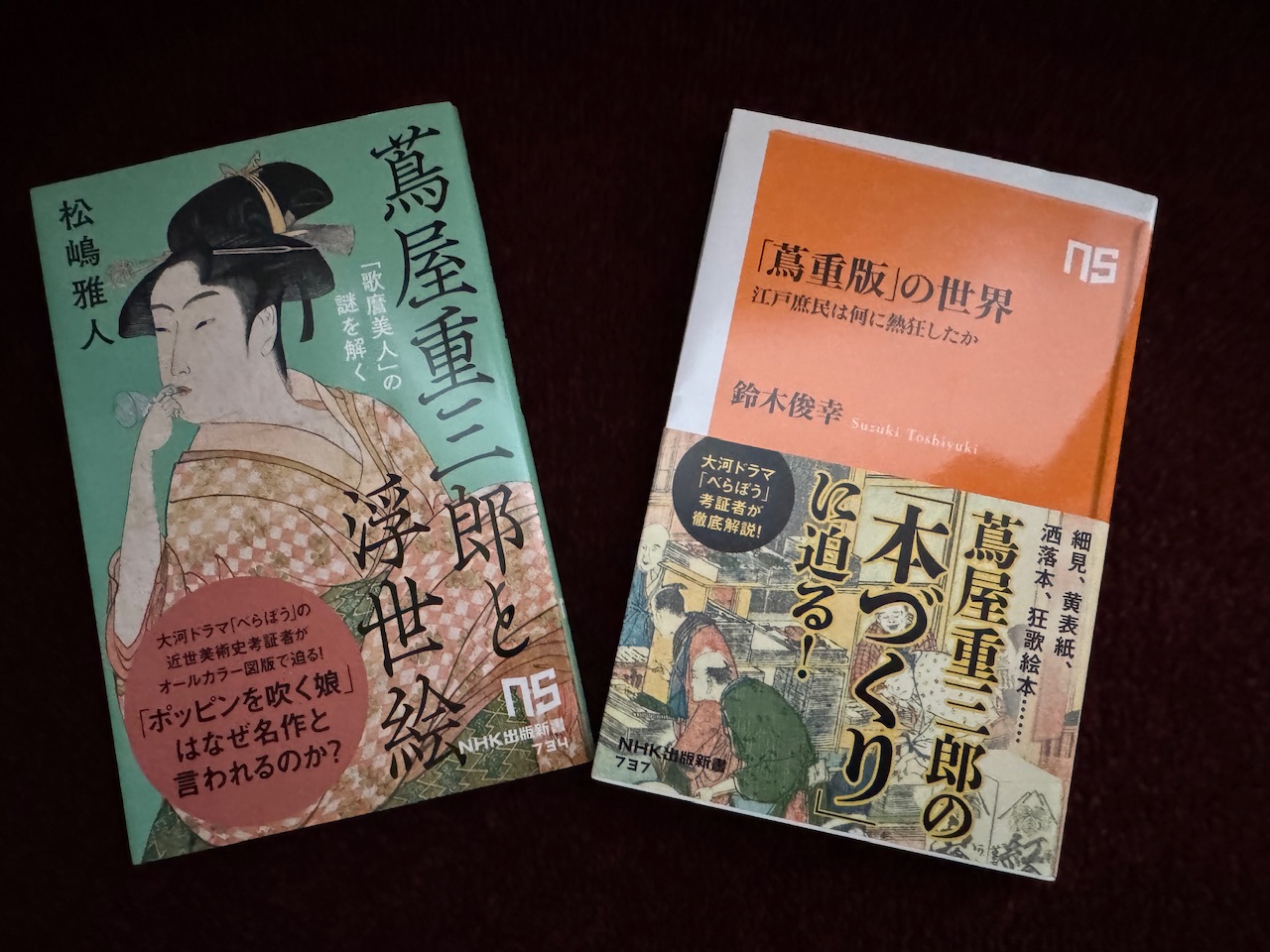

S氏の山中湖別荘への行き帰りの電車の中など、ここ何日もNHK大河ドラマ「べらぼう」の主人公である書肆蔦屋重三郎関係の本をずっと読んでおりました。2冊読破しましたが、1冊は、松嶋雅人著「蔦屋重三郎と浮世絵」、もう1冊は、鈴木俊幸著「『蔦重版』の世界」です。いずれもNHK出版新書ですから、見事なメディアミックスです。NHK出版は、ラジオやテレビの語学番組や教養番組などのテキストも出版していますから、出版不況の中でも経営が安定していることでしょう。こうして、私のような生半可通が購入しますからね(笑)。

蔦屋重三郎の生涯

正直に告白しますと、数年前まで蔦屋重三郎という歴史上の人物に関しては、彼は私の大好きな浮世絵師東洲斎写楽の版元屋さんということぐらいの認識しかありませんでした。つまり、浮世絵の出版人です。

そしたら、蔦重が写楽の役者絵を売り出したのは、寛政の改革で「身上半減」(財産半分没収)の見せしめ刑罰を受けた後の44歳の時で、起死回生策だったことが分かりました。蔦重は47歳で脚気のために亡くなりましたから、44歳といっても彼の晩年の時のことでした。蔦重の晩年は、専門書や学術書を発行販売できる書物問屋の資格を得て、国学者の本居宣長に伊勢にまで会いに行って、出版権を獲得したり、若き勝川春朗(後の葛飾北斎)や曲亭馬琴、十返舎一九らを育成したりしました。

それまで、蔦重は何をやっていたかと言いますと、吉原出身でしたので、貸本屋業や、遊女の案内情報書である「吉原細見」の小売や改訂版の出版をはじめました。これをきっかけに、浄瑠璃富本節の「富本本」や寺子屋などでの教科書のような「往来物」や、大田南畝らの「狂歌本」、朋誠堂喜三二、山東京伝らの「洒落本」「黄表紙」などを陸続と出版する恐らく「江戸一番」の仕掛け人兼出版社兼書店を築き上げていったのです。老中田沼意次の時代です。田沼時代は、教科書では「賄賂政治」が横行し、田沼意次は悪徳政治家の代名詞のような扱いですが、それらは後の質実剛健の「寛政の改革」を断行した松平定信一派が定着させた歴史観でした。ですから、一方では田沼意次は、商業を活発化し、江戸文化の華を咲かせた功労者の側面があったと最近では見直されています。田沼時代でなければ、蔦重の文化芸術活動も成り立たなかったことでしょう。

浮世絵史の流れが分かる

詳細については、先述した蔦重本2冊を読めば分かります。かなり詳しく書かれています。1冊目の「蔦屋重三郎と浮世絵」の著者松嶋雅人氏は、東京国立博物館の学芸企画部長ということで、浮世絵の専門家で、蔦重が直接関わった喜多川歌麿や東洲斎写楽だけでなく、彼らの先駆者だった鈴木春信や鳥居清長らの作品も解説してくれるので、おおよその浮世絵史の流れが分かります。

特に私の好きな写楽については、写楽と同時代の歌川豊国や勝川春英が描く同一人物(三代目市川高麗蔵)と如何に違うか写真で比較し、写楽の個性とユニークさには目を見開かされました。著作権の関係で茲で全部の写真が引用出来ないのが、残念ですが、同じ三代目瀬川菊之丞にしても、豊国は、歌麿のような絶品な美人画に仕立て挙げているのに、写楽は、まさに男役者が女装しているありのままに描いています。あまりにもあからさまなので、多分、梨園では写楽の評判が悪かったことでしょう。大田南畝が「浮世絵類考」で、写楽について「歌舞伎役者の似顔をうつせしが、あまりに真を画かんとてあらぬさまにかきなせしかば、長く世に行われず、一両年にして止ム」と書いた通り、写楽は、衝撃的デビューからわずか10カ月で浮世絵界から消えてしまいました。

写楽は、つい数年前までは「謎の絵師」として、十返舎一九説ら色んな人物が取り沙汰されていましたが、現在は、人物が特定され、「阿波徳島藩主蜂須賀家お抱えの能役者、斎藤十郎兵衛(1763~1820年)に間違いありません」と松嶋氏は書いております。

江戸時代はマルチタレントが当たり前?

現在の感覚では、能役者が浮世絵師だったの? と驚いてしまいますが、当時は、ダビンチとまではいきませんが、マルチタレントの人材を多く輩出しています。特に、エレキテルの「発明」で有名な平賀源内(1728〜79年)は、本草学(博物学)が本職ではありますが、歌舞伎の台本を書けば、黄表紙も書き、恐らく日本人で最初の油彩の洋画まで描いたりしています。

第一、蔦重が起用した作家のほとんどが、絵を描けば、物語や狂歌も書いています。そして本職は、大田南畝(狂歌名四方赤良、蜀山人)に代表されるように、幕臣など武士が多かったのです。彼らは、本職の合間に戯れに書くことから戯作者と呼ばれたか、自称したのでしょう。その辺りは鈴木俊幸著「『蔦重版』の世界」に書かれています。鈴木氏は大河ドラマ「べらぼう」の考証者であり、本書では江戸時代に出版された蔦重が版元の書籍に関してはほぼ隈なく網羅され、40年以上の研究があり、恐らく彼の右に出る蔦屋重三郎研究者はいないのではないかと思いました。

朋誠堂喜三二

ただ、鈴木氏は、蔦重がプロデュースした数ある戯作者のうちの一人、朋誠堂喜三二(1735~1813年)について、かなり紙数を費やして紹介していますが、肝心要の筆名の由来が書かれていないのが残念でした。朋誠堂喜三二は、秋田佐竹藩の江戸留守居役を務めた人で、本名平沢常富(つねまさ)、通称平格(へいかく)、俳号月成(つきなり)、狂歌名手柄岡持(てがらのおかもち)、別名道蛇楼麻阿(どうだろうまあ)。寛政の改革で筆を折った人です。肝腎の筆名朋誠堂喜三二(ほうせいどう・きさんじ)の由来は、この本には書かれていませんでしたが、「干せど気散じ」(注1)から由来し、「干されても気楽」という意味らしいですね。「武士は食わねど高楊枝」に近いらしい。私は、この意味を知って初めて朋誠堂喜三二に親しみを感じました。

朋誠堂喜三二の代表作に洒落本「当世風俗通」、恋川春町挿絵による黄表紙「親敵討腹皷(おやのかたきはらつづみ)」、洒落本「娼妃地理記(しょうひ ちり き)」(楽器の笙・篳篥=ひちりき=をかけている)、筆を折るきっかけとなった黄表紙「文武二道万石通」などがあります。

江戸留守居役というのは、幕府や各藩の要人と連絡を取り合い、情報交換する外交官みたいなもので、吉原が一種の社交場となったことでしょう。そこで、朋誠堂喜三二も蔦重と親しくなったに違いありません。

恋川春町

戯作者恋川春町(1744~89年)は、本名倉橋格(いたる)。駿河小島藩の江戸留守居役が本職です。筆名は、住んでいた小石川春日町を文字ったものです(注2)。鈴木氏の本は、洒落本、黄表紙の本の内容に重点を置いているため、筆名の由来については出て来ませんでした。もし、あれば、もっと近しみを感じたと思います。恋川春町は、絵師でもあるので、代表作「金々先生栄花夢」では自ら画を描いています。さらに、狂歌師「酒上不埒(さけのうえのふらち)」として活躍しました。

寛政の改革の際、松平定信から呼び出しを受けましたが、出頭せず、武士らしく自決したと伝えられています。

山東京伝

最後に、黄表紙「江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)」が当時の大ベストセラーになった戯作者山東京伝(1716~1816年)です。絵師としては、北尾派の祖北尾重政に師事し、北尾政演(まさのぶ)の名前で活躍し、意匠デザイナーとしても名を残しました。江戸深川木場で、質屋の長男として生まれ、京橋銀座で紙煙草入れの店「京屋」を開業し、繁盛させました。本名は岩瀬醒(さむる)。通称京屋伝蔵(注3)。筆名山東京伝は、江戸城紅葉山の東、京橋の伝蔵から由来するといいます。人気作家として目を付けられ、寛政の改革では「手鎖50日」の刑に処せられましたが、読本の作者として再出発し、曲亭馬琴と並ぶ存在となりました。

この他、大田南畝、喜多川歌麿ら最重要人物が登場しますが、先述した蔦重関連本2冊にその内容は譲ることにします。

(注1)「歴史人」(ABCアーク)2025年2月号「蔦屋重三郎の真実」68ページ

(注2)「サライ」(小学館)2025年2月号「蔦屋重三郎が生んだ出版文化」59ページ

(注3)「歴史人」(ABCアーク)2025年2月号「蔦屋重三郎の真実」69ページ

コメント