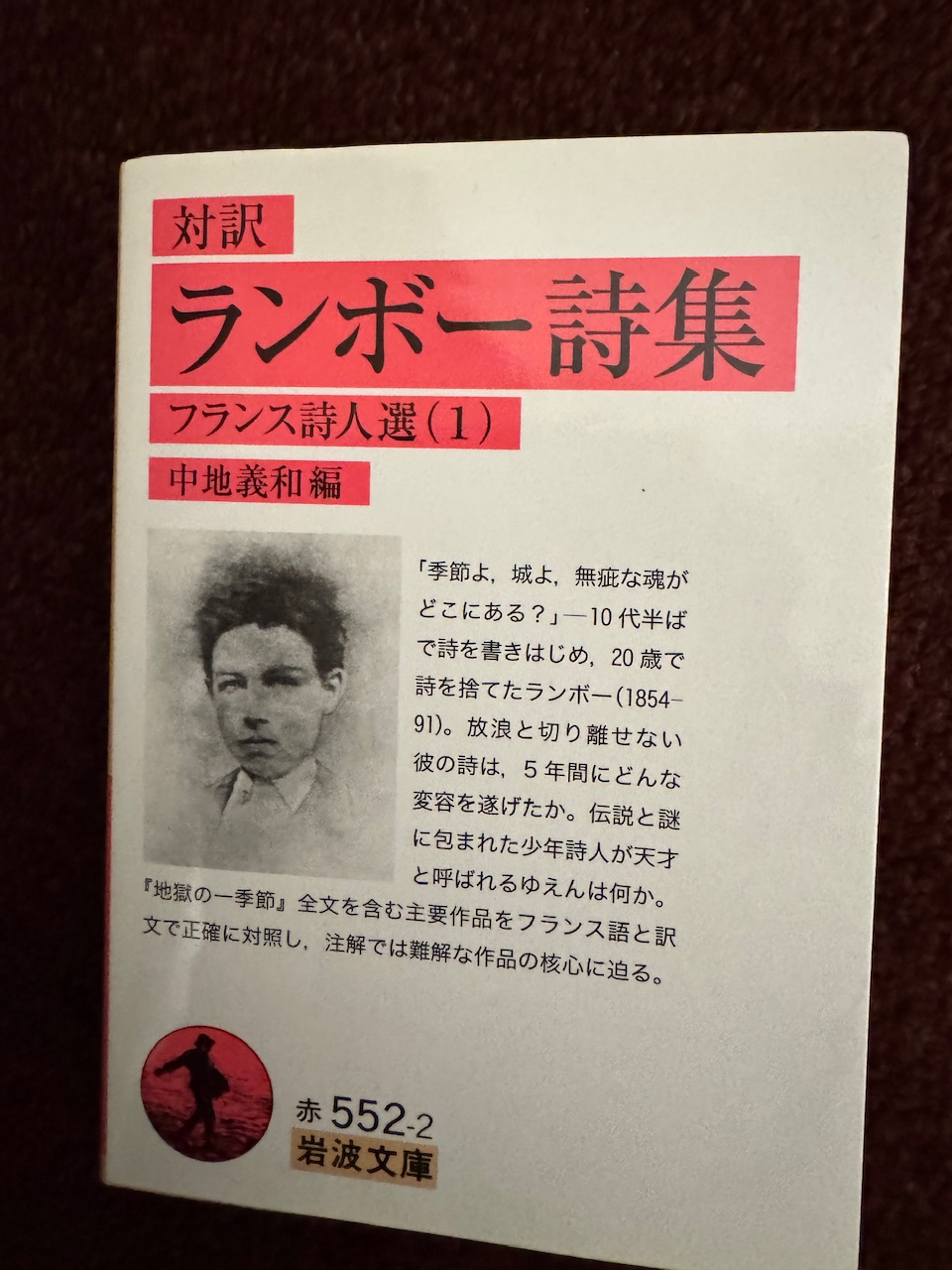

半世紀も昔の個人的な話ながら、私が大学でフランス語を専攻したいと思ったきっかけの一つが、フランスの象徴派詩人アルチュール・ランボー(1854〜91年)の詩を原書で読みたいという願望があったからでした。

ハンマーで殴られた衝撃

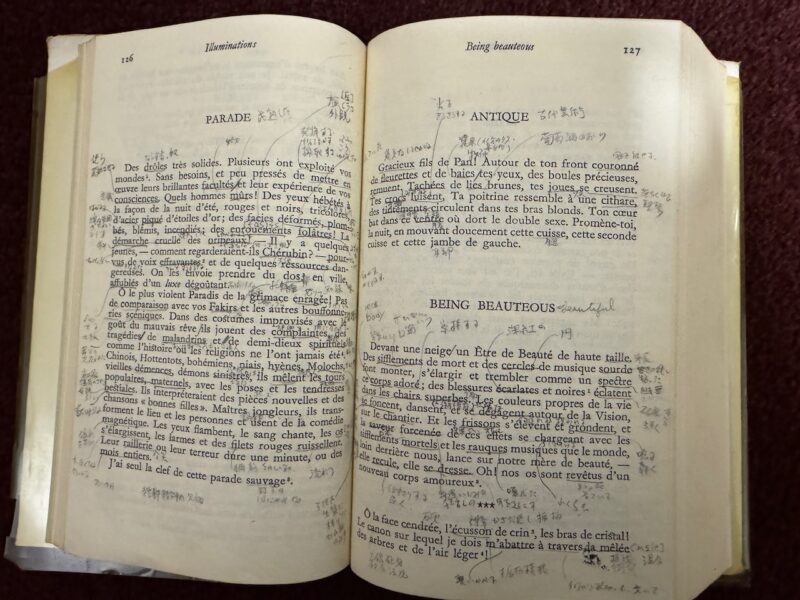

高校時代に太宰治の小説に耽溺して、仏詩人ヴェルレーヌの存在を知り、そのヴェルレーヌからランボーやボードレールを知り、といった過程で、とりわけ小林秀雄の「ランボオ論」には後頭部をいきなりハンマーで殴られたような衝撃を受けました。これは当時の文学青年が体験する「ありきたりの出来事」で、何十万、何百万人という若者を虜にしました。とりわけ、20歳で筆を折って文学を捨て、世界中を放浪して、武器商人になったりした挙句、37歳の若さで亡くなった天才詩人ランボーの波乱万丈の生涯に、彼の作品以上に度肝を抜かされました。

しかしながら、「近代批評文学の祖」と称される小林秀雄が、自らも書いているように、「他人の作品を出汁にして己を語る」ことを批評の核としているため、小林の「ランボオ論」をいくら読んでも、ランボーの核心的な詩論や文学鑑賞の手引は出て来ることはありません。おまけに小林が翻訳したランボーの「地獄の一季節」には誤訳が散見され、ランボーが書いていないことまで付加していたことが長年の研究で明らかになりました。

「日本におけるランボー、その幸運と不運」

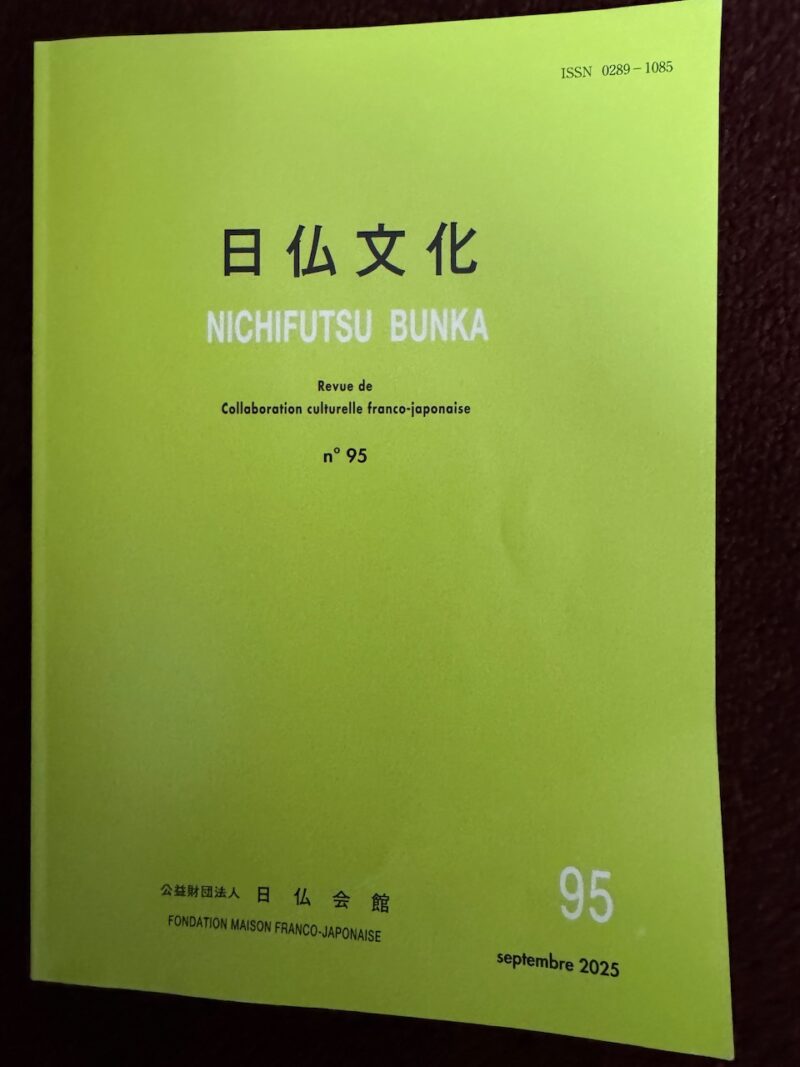

これは、私も含めて、ランボー=小林秀雄に虜になったかつての文学青年にとっては、衝撃的です。その小林批判の代表の一人が、ランボー研究の第一人者である中地義和(1952〜)東大名誉教授で、昨年10月に東京・日仏会館で講演会があるというので、私も楽しみにしておりました。しかし、よんどころのない事情で参加することが出来ず、諦めていたところ、先月、日仏会館の会報誌「日仏文化」95号が自宅に送られてきまして(私は日仏会館の会員であるため)、その中に中地名誉教授の講演会「日本におけるランボー、その幸運と不運」の全講演録が掲載されていたのです。1冊の薄い本にしてもよいぐらい非常にボリュームがあって密度の濃い内容で、「これでは講演会に出ても、メモが追いつかなかったろうなあ」と思わせました。

これを全て、ここでは紹介出来ませんので一部だけご紹介しますが、初めにお断りしておきますが、中地氏は小林秀雄批判の急先鋒ではなく、あくまでも、十分な辞書も研究書もない1920年代から30年代にかけて、世界に先駆けてあれだけの仕事(翻訳を含めて)をした小林の功績をいの一番に認め、評価しております。その一方で、「小林のランボー論はもとより、他のどこを探しても作品理解の具体的な手がかりはない」と批判しております。

また、小林訳は学術的にも正確な翻訳ではないため、「今後、小林秀雄訳ランボーは、ランボーの作品としてではなく、ランボーに基づく小林秀雄の作品として、外国文学ではなく日本近代文学の果実として提示されるべきだ」と中地氏は仰るのです。

小林訳は全く意味が逆

具体的な小林による誤訳例を中地氏は挙げておりますが、例えば、「地獄の季節」の最初に出てくる「Et j’ai joué de bons tours à la folie」を小林は「俺が演じたものは底抜けの御座興だった」(1938年訳)と訳しています。しかし、la folie(狂気)とは、ランボーが擬人化して使用しているもので、「狂気に対して色々悪さをしてやった」「狂気を手玉に取ってやった」というのが文字通りの意味であり、ここではそうした直訳が唯一正しい訳です、と中地氏は主張しております。

ちなみに中地氏は、これを「そうして狂気をさんざん弄んでやったのだ」と翻訳(2020年)しております。

もう一つは、「錯乱Ⅱ 言葉の錬金術」の終盤に出て来る「Je devins un opéra fabuleux」です。小林訳では「俺は架空のオペラになった」となっています。小林は、fabuleuxを「太古の神話・伝説に属する」から派生した「架空の」と非現実的なものと取り違えていますが、実際は、現実的なものだが、「途方もない」「ちょっと信じがたい」という全く逆の意味だというのです。

これを中地氏は「私はとてつもないオペラになった」(2020年)と訳しております。この講演録には、小林訳だけではなく、粟津則雄、渋沢孝輔ら錚々たる12人の翻訳者の翻訳を比較して挙げております。小林訳に引っ張られて誤訳したものや、そうでないものまで様々です。

ランボーにも、フランス文学にも興味のない人は、別に驚くほどの話ではないかもしれませんが、私は、この中地氏の講演録を読んで、椅子からひっくり返るほど驚愕したのでした。

追記 誤字訂正

2026年1月2日、学生時代の親友I君からご指摘あり、fableux→fabuleux に訂正しました。

有り難山に存じます。

コメント