畏友Kさんと一緒に、小旅行に行って来ました。埼玉県熊谷市です。

埼玉県は、タモリが「ダサいたま」と蔑称したように、それほど全国的に有名な観光地や特産品はありません。先日発表された「都道府県魅力度ランキング」(ブランド総合研究所)では、見事?最下位(47位)に転落しました。

確かに、わざわざお金と時間を掛けて観光見物に行く県ではないかもしれませんが、探せば結構あるものです。インバウンドの観光客には「小江戸」の川越は大人気ですし、秩父渓谷も素晴らしい。中山道の浦和の鰻や狭山茶などは昔から有名です。

そして、何よりも熊谷市には、埼玉県で唯一の「国宝」の建造物に指定されている妻沼聖天山(めぬましょうてんざん)歓喜院聖天堂があるのです。日光東照宮を造った宮大工職人の末裔が造ったと言われる歓喜院は、まさに絢爛豪華そのものでした。埼玉県は宣伝が下手なので、私も県内に国宝があるとは全く知りませんでしたが、一生に一度はご参拝しても、絶対に後悔しない特別なスポットだと私は断言致しまする。

熊谷は、JR高崎線で、東京・上野駅から熊谷駅まで54分ほどです。何と言っても、真夏の気温が40度近くになり、一時は「日本一暑い街」として全国的に有名になりました。

現在の熊谷市は、「ラグビーワールドカップ2019」の会場になり、「埼玉パナソニック・ワイルドナイツ」の本拠地としても知られる「ラグビー・タウン」として売り出しております。

しかし、熊谷市といえば、何と言っても、「平家物語」にも登場する熊谷直実の出身地だということです。熊谷直実(1141〜1207年)は、一の谷の戦い(1184年)で、自分の息子と同年代の若い平敦盛を討ち取って無常を感じて出家し、浄土宗を開いた法然に弟子入りし、「法力房蓮生(ほうりきぼうれんせい)」と改めた人でした。歌舞伎の演目になったりしています。

熊谷駅前には見事な銅像がありました。

妻沼聖天山まで、駅北口から朝日バスで25分程かかります(530円)。しかし、そのバス停がなかなか見つかりません。駅の交番で場所を聞いてやっと分かったのですが、10時27分のバスは行ってしまい、次は11時発です。仕方がないので、近くのファストフード店でコーヒー(120円)を飲みながら待ちました。

バス停の「妻沼聖天前」を下車すると、ほぼ目の前が妻沼聖天山です。想像していたより、境内が広いので驚いてしまいました。

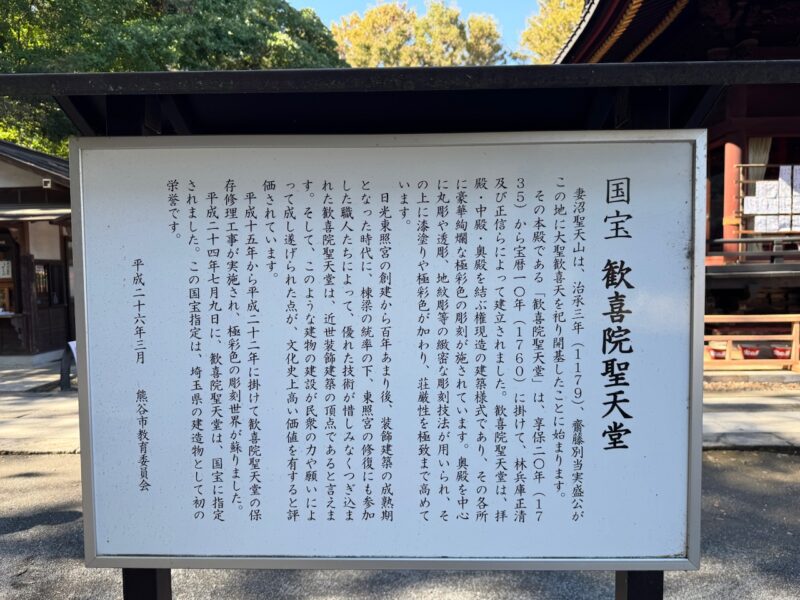

妻沼聖天山は、「平家物語」や「源平盛衰記」などにも登場する斎藤実盛が治承3年(1179年)、先祖伝来の御本尊「大聖歓喜天」をお祀りして創建しました。この聖天様は、空海が唐から仏法の守護神として請来されたことから、神仏習合で、長らく真言宗の寺院としても地元で信仰され、明治の廃仏毀釈で一時衰退しましたが、現在は完全に復興してます。

聖天山を創建した斎藤実盛(1111〜83年)は、寿永2年(1183年)、木曾義仲追討のため出陣します。72歳と高齢だったため、白髪を黒髪に染めての出陣です。実盛はこの場で、義仲の部下によって討ち死にしますが、首実験の際、髪の毛も洗われ、初めてそれが斎藤実盛だということが判明します。木曽義仲にとって、斎藤実盛は、自分が幼少の頃、戦乱の中、信濃国に送り届けてくれた命の恩人でした。

木曾義仲は、大泣きしたと言います。

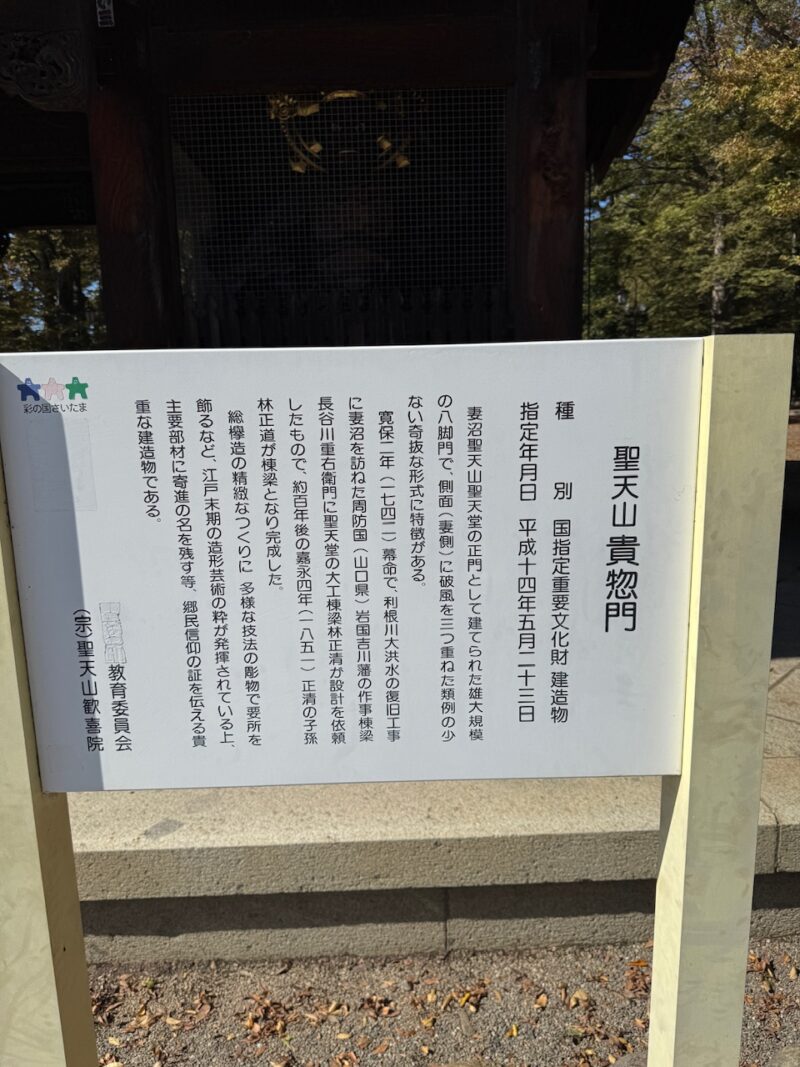

とにかく、初めて訪れましたが、寺院の山門(参門)に当たると思われる「貴惣門」を見ただけで、本当に吃驚してしまいました。

貴惣門とは何か、上の看板の説明文をお読みください。

龍などの彫刻が細密で見事としか言う他ありません。さすが、国の重要文化財に指定されていることはあります。

貴惣門の仁王像もかなり迫力がありました。

貴惣門だけで10分ぐらい拝観してしまいました。

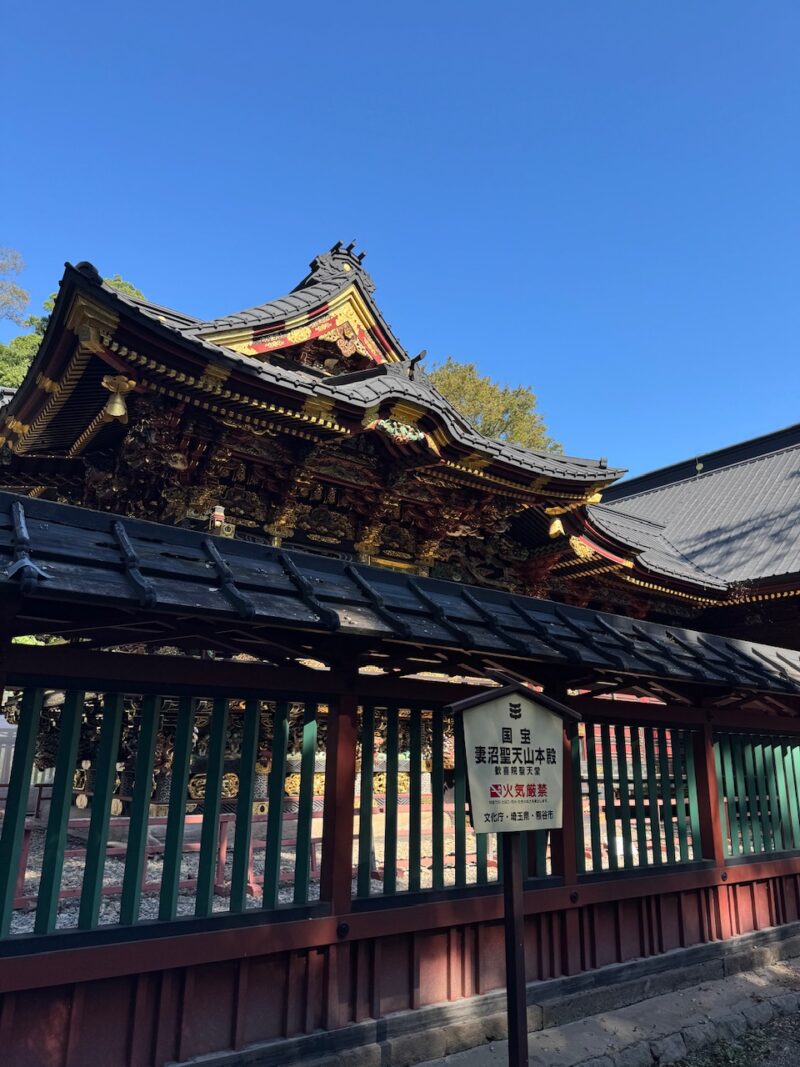

貴惣門を通りますと、いよいよ、国宝聖天山本殿です。

「国宝歓喜院聖天堂」に関しては、上の説明文をお読みください。

この本殿歓喜院に入場するのには700円掛かりますが、ちょうど、12時からのボランティアガイドさんの解説を聴くことが出来ました。

これが国宝の歓喜院です。権現造りと呼ばれる形式です。

あまりにも豪華絢爛で、溜息が出てくるほどです。

これは、あまりネット情報には出て来ませんが、ガイドさんの説明によると、日光東照宮は、三代将軍徳川家光のとき、「国家プロジェクト」として、わずか1年半で完成させたといいますが、この歓喜院は、八代将軍吉宗の享保年間、25年間も掛けて造ったというのです。日光と同じ宮大工職人の末裔が手掛けましたが、幕府は一切、援助せず、地元の氏子や農民らがお金を出し合って造ったため、それだけ時間が掛かったというのです。

歓喜院の銅の瓦葺きの完成まで実に44年も掛かったそうです。胴は、今や閉山されましたが、足尾銅山産です。

世界遺産「日光」と比べて、遜色のない見事な彫刻です。これらを「天下普請」ではなく、民間の力で成し遂げるとは、職人さんの力量と、地元熊谷の庶民の並々ならぬ信仰心には感服せざるを得ませんでした。

描かれている彫刻は、七福神(恵比寿、寿老人、大黒天、毘沙門天、布袋、弁財天、福禄寿)や吉祥天、風神と雷神、それに想像の龍や麒麟、平和の世の中を願って、子どもたちが遊ぶ姿などです。また、出世を願って、鯉→鯱(しゃち)→飛龍→龍と順番を追って描かれたり、蜃気楼を作り出す伝説の生物「蜃(しん)」までありますから、行かれる方は探してみてください。

この本殿は、2003年から11年にかけて8年間も要して保存修復工事が敢行されました。現在は、目が眩むほど色鮮やかですが、それまでは色彩や金箔などが剥げ落ちていたのです。

こうして創建当初の華麗な色彩は復元しましたが、総工費は13億5000万円、このうち、10億円が国、埼玉県、熊谷市の補助金で、残りの3億5000万円は信者らの寄付だったといいます。

その甲斐もあり、2012年7月9日に国宝に指定されました。

しかし、国宝となると、文化庁からうるさい?取り決めが課せられ、例えば、「修復する際、漆は国産のものしか使ってはならない」といったものがあるそうです。

しかし、漆は現在、98%が輸入です。残りの2%の国産品を求めて、水面下で、熾烈な取り合いがあるそうです。

本殿の右奥には「平和の塔」と呼ばれる、真言宗の総本山である高野山で見たような仏塔があり、京都や奈良のような風格がこの坂東の地にも備わっていることが分かりました。

コメント