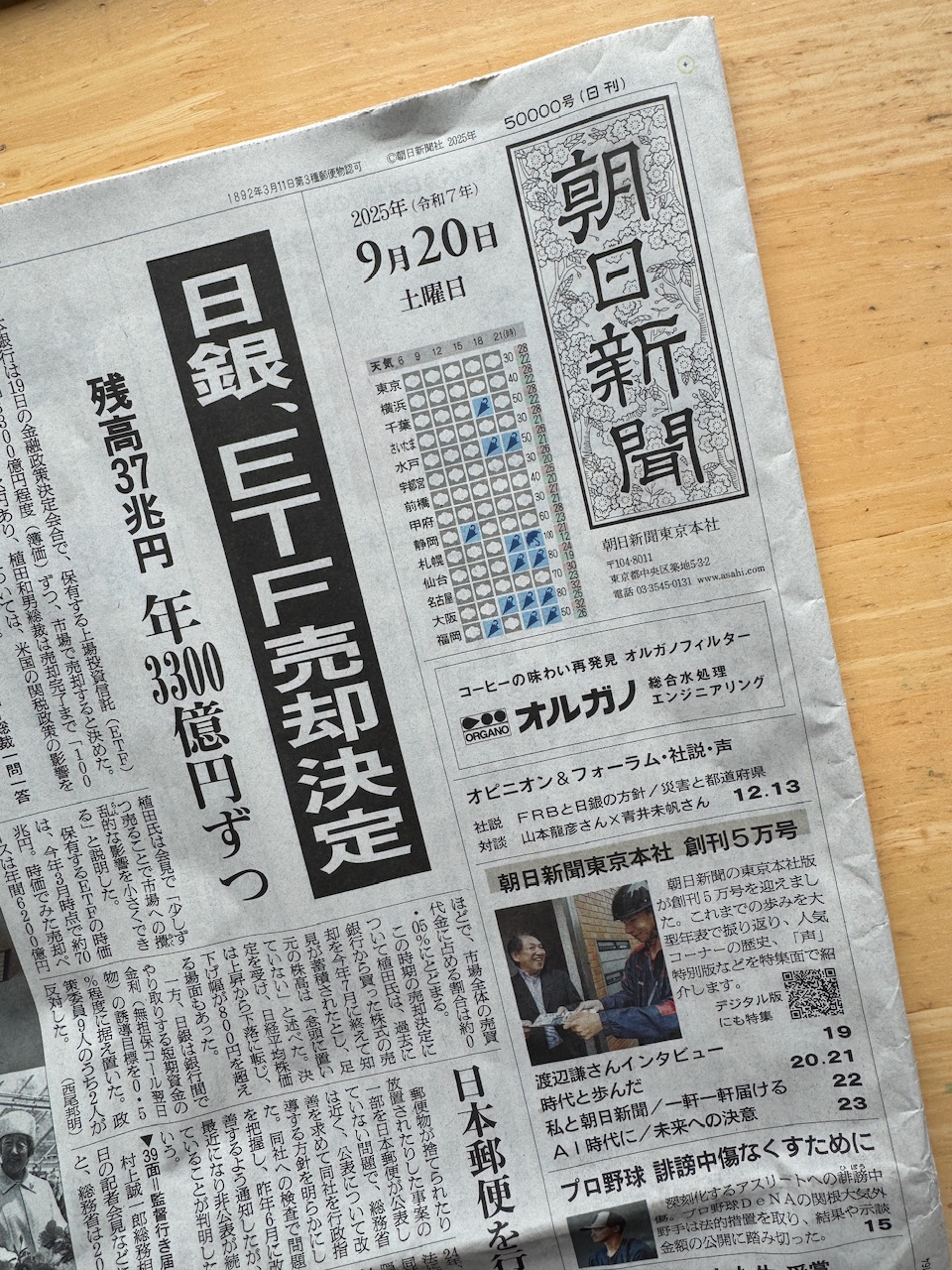

朝日新聞東京本社が本日(2025年9月30日付)、創刊5万号を迎えたということで、同紙朝刊で一大企画を特集しています。新聞業界は昨今、斜陽産業に堕ちている中、おめでとうございます。

よく知られているように、朝日新聞は明治12年(1879年)1月25日、大阪で創刊されました。創業者は村山龍平と上野理一かと思っていたら、木村平八・騰親子らしいですね。村山・上野による合資匿名組合の経営となったのは、創刊から2年後でした。

東京に進出したのは明治21年(1888年)7月10日、「めさまし新聞」を買収し、東京朝日新聞と改題しました。1076号から発行したので、それから137年後の2025年に5万号に到達したことになります。めさまし新聞とは、星亨が自由党の機関誌として発行した新聞で、星が保安条例で東京退去となったため、村山龍平が同紙を買収したといいます。

東京朝日新聞は、政治紙の「大新聞」ではなく、庶民向けの「小新聞」でしたから、夏目漱石や石川啄木らも入社して文藝面にも力を注ぎました。

以下、朝日新聞の功罪について色々とありますが、長くなるので省略しまして、朝日新聞と言えば、一面コラムの「天声人語」かもしれません。大学の入試問題にも取り上げたりしますし、このコラムを読みたいがために、朝日を購買し続ける人もいるぐらいですから。

当然、「創刊5万号」特集でも、この「天声人語」が取り上げられ、1973年から75年までわずか3年間担当した深代惇郎氏(1929~75年)に焦点を当てています。46歳で病死された伝説の人物ですが、コラムは書籍化され今でも多くの人に読まれています。当時、私は高校生~予備校生でしたが、文章の巧さには舌を巻いておりました。

天声人語は2022年から3人で交代に執筆しているということですが、そのうちの一人、郷富佐子論説委員は、朝6時に起床して全国紙全てに目を通し、同僚やデスクとの議論や文献の下調べ、読み込みや校閲などを経て、完成は夜の9時で、15時間かけて仕上げることを明らかにしていました。あんな短いコラムでも15時間も掛けるとは驚きです。ちなみに、全く比べようもありませんが(苦笑)、渓流斎ブログは長くても5時間で、大体2時間ぐらいですからね。

いやはや、比べてしまい失礼しました。

コメント