7月9日(水)、熱中症警戒アラートが高らかに鳴り響く中、何が哀しいのか、高齢者4人が東京・日本橋の歴史散歩を敢行しました。この散歩を企画した私は、参加者一人でも熱中症患者を出したら大変なので、なるべく日陰を歩き、なるべく冷房の効いた建物内に逃げ込み、昼間っから堂々とビールで喉を潤すなどして、英気を養いました。

福徳神社で集合

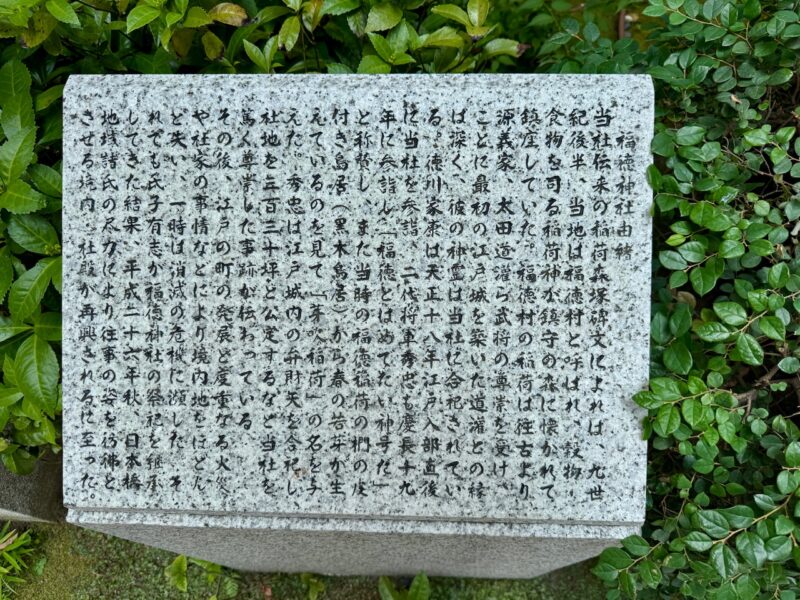

集合場所は、コリント式の巨大なアーチ建築で、歴史と風格の重みで周囲を圧倒する日本橋の三井本館の向かいにある福徳神社でした。ここは9世紀後半に創建されたかなり歴史の古い神社でしたが、火災や社家の事情などで一時消滅し、2014年に再建されたばかりです。聞くところによると、日本橋は「三井村」(三越、三井不動産、三井住友銀行等)なので、福徳神社は、かなりの部分、三井財閥からの出資で再建されたようです。

これまた、聞くところによると、江戸時代、ここには、高級料亭「百川」があったそうです。「八百善」と並ぶ江戸の高級料亭でしたから、江戸っ子で知らない者はいないぐらいで、大田南畝、山東京伝、曲亭馬琴ら多くの文人墨客が利用していました。一説では、ペリーが来航した際、500人分の饗応料理を一手に任され、総額1憶6000万円(現代に換算)も経費が掛かったというのに、幕府が瓦解したため、お金を払ってもらえず、そのために忽然と消えてしまったと言われています。

私は集合時間より30分ほど早めに到着して、本殿のお参りを済ませようとしたら、何と、エコノミストの曽我さんが私より早く到着して既にお参りを済ませておりました。負けた。5分も歩けば、直ぐ境内を一周でき、お参りが済んでしまう小さな狭い神社ですので、あっという間でした。2人で鳥居近くにある日陰の腰掛に座って後から来る2人を待っていました。

程なくして、紅一点の等々力夫人が到着したので、「我々は既にお参りは済ませたので、もし、行かれるならどうぞ」と送り出しました。この後、やって来たあんこ評論家の加須先生は、盛んに「サンガク、サンガク」と言うのです。「えっ?算学ですか? 関孝和の和算?」と私。しかし、加須先生は、関孝和は知らないというのです。えーーー、マジ?ですか? でも加須先生は「とにかく、算数の額縁がこの神社に奉納されているので、もう一回、本殿に行って見ませんか?」と言うのです。

「かぞ算額保存会」の謎

加須先生があまりにも熱心に仰るので、もう一度本殿に行って見たら、下の写真の「算額」が奉納されていました。サンガクって算学ではなく、算額のことだったんですか。この額を奉納したのが、加須先生がお住まいの埼玉県加須(かぞ)市にある「かぞ算額文化保存会」で、加須先生はこの保存会会長の内田圭一さんという方をよ〜く知っている昵懇の仲だというのです。

算額を見ると、やはり、和算じゃありませんか。江戸時代の和算は、世界水準を超えるほどだったことは、私は、加藤文元著「数学の世界史」で知りましたが、何で、埼玉県加須市保存会の算額が日本橋の福徳神社に奉納されているのか、誰も分からず、最後まで謎でした。

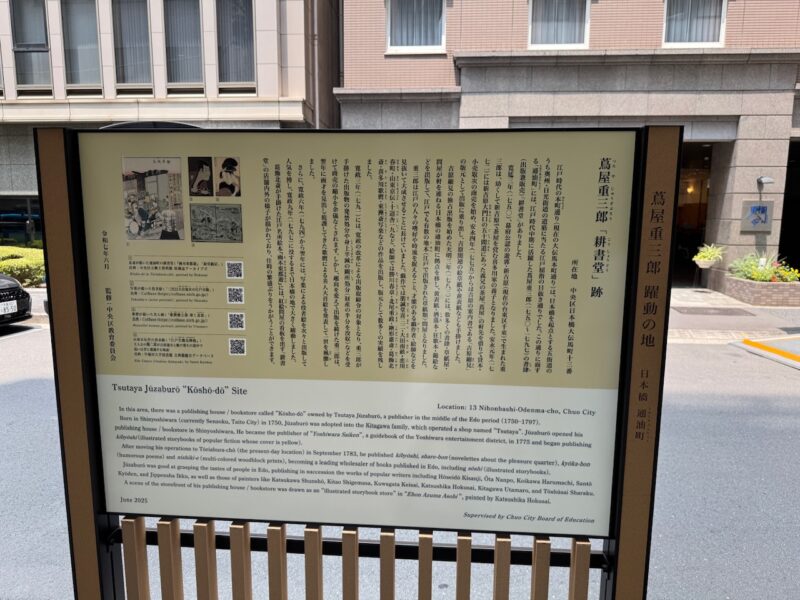

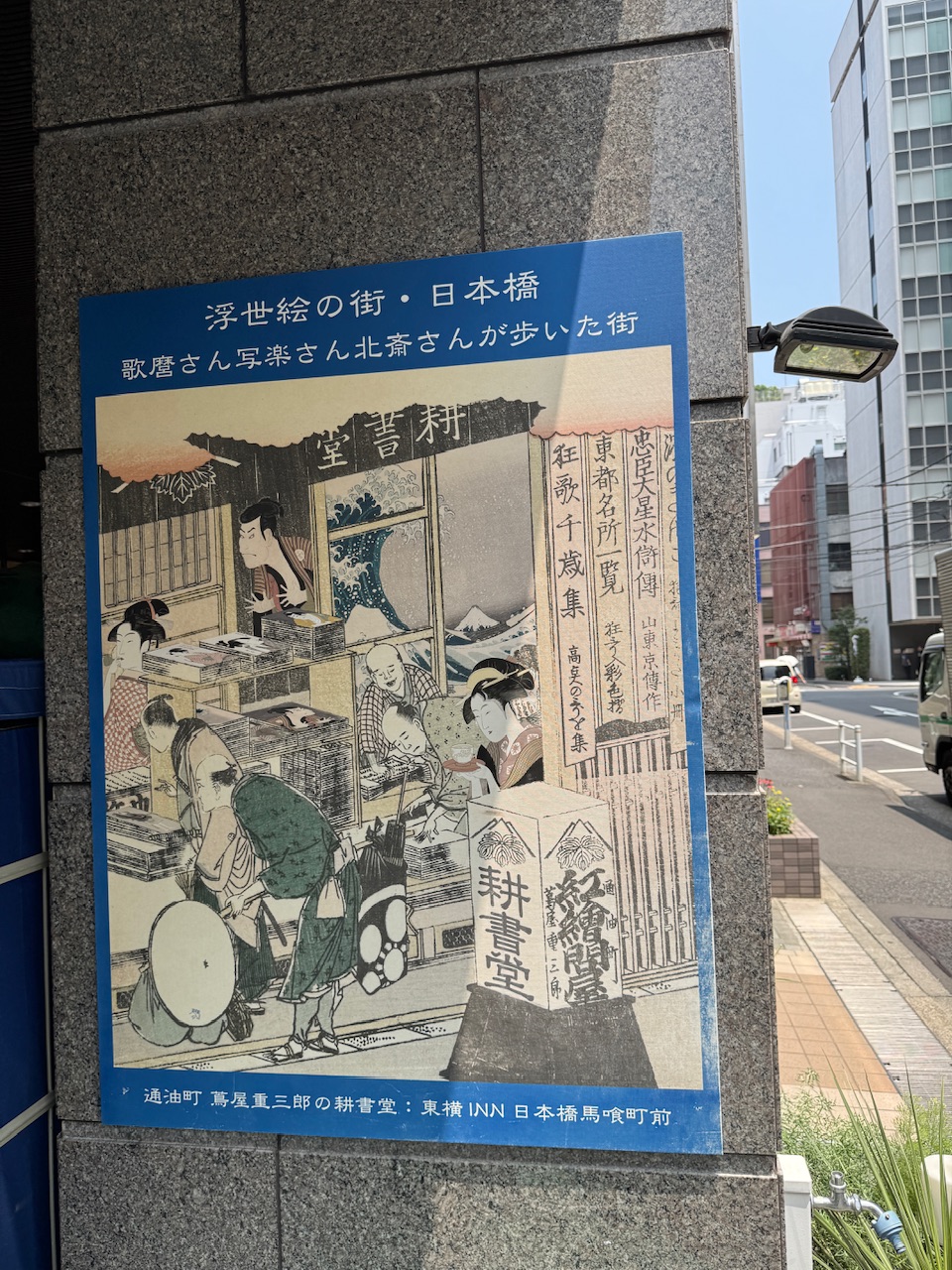

今回の日本橋歴史散歩の主目的は、目下NHKで放送中の大河ドラマ「べらぼう」の主人公、蔦屋重三郎が開いた日本橋通油街の書肆「耕書堂」の跡地見学でした。そしたら、参加した人のほとんどがこのドラマを見ていないんですよね。曽我さんなんかは、テレビもスマホも持たない主義ですので、蔦重といっても、あまりピン来なかったかもしれません。

享保3年創業の刷毛店「江戸屋」

福徳神社から耕書堂跡まで歩いて十数分でしたが、途中で、いかにも江戸の情緒と雰囲気がある店舗があったので、入ってしまいました。そこは、何と享保3年(1718年)年創業の刷毛やブラシが専門店「江戸屋」でした。享保3年は、紀州からお出ましの八代将軍徳川吉宗が享保の改革を開始した時期じゃありませんか。もう300年以上昔なのに、いまだに続いているとは感動してしまいました。

偶然、入店しましたが、お土産に歯ブラシを買いました。1本770円。馬毛なので、長持ちするそうです。家に帰って早速試してみたら、江戸時代人になったような気分でした(笑)。

程なくして「耕書堂跡」に着きましたが、本当に看板がなければ通り過ぎてしまいそうでした。看板は結構新しく(よく見たら、今年6月に設置されたばかり!)、昔の旅行ガイド本を見ると、「耕書堂跡」なんて、まず載っていません。大河ドラマで蔦屋重三郎もやっと有名になりましたが、私も「写楽を売り出した版元」ぐらいしか知りませんでしたからね。蔦重が亡くなって200年以上経ちましたが、今やビルに囲まれ、江戸日本橋の面影は全く残っていませんでした。

蔦重もモーツァルトも同じ天才

でも、たった今気が付いたのですが、蔦屋重三郎(1750~97年)は、私の大好きなモーツァルト(1756~91年)と同時代人だったんですね。2人は接点もなく、その存在すら知らず、共通点は全くありませんが、蔦重を知れば知るほど、彼の仕事ぶり(大田南畝らの狂歌本、恋川春町らの黄表紙、喜多川歌麿や東洲斎写楽ら浮世絵師の売り出し)は、モーツァルトと比較できないとはいえ、同じ天才肌を感じます。

コメント