ヌー150万頭、3000キロの旅

NHKの生き物ドキュメンタリー「ダーウィンが来た!」で先日、「数こそ力! ヌー150万頭の旅」をやってました。アフリカのタンザニアに棲息するウシの仲間のオグロヌーの150万頭もの大群が、餌の草を求めて、1年間に3000キロも南北に大移動する圧巻のドキュメンタリーでした。大群になることによって、ライオンやチーターなどの捕食動物から少しでも身を守る目的があります。それでも、弱い動きの遅い子どもたちは襲われます。途中で流れの急な大河を渡らなければならず、そこには恐ろしいワニが待ち構えていて、溺れるものもいて、6000頭ものヌーが生命を落とすといいます。その一方、途中で、ほぼ同時に50万頭の赤ちゃんが生まれ、生まれて直ぐ歩き出します。見ていて、彼らの生きる目的とは一体何なのか?ーと思ってしまいました。ただただ生き延びるということだけかもしれません。態々、3000キロも大移動するのは、定住すればその草原を全て食い尽くしてしまうということを知っているからでした。

そんなヌーたちは、何が何でも一生懸命に生き延びようとしているのに、何で、現代の人間は生きるのが嫌になって落ち込んだり、酒やギャンブルや快楽に走ったりするのでしょうかねえ?

日本人は何処から来たのか?

そこで、我ながら嫌になって本日、東京・上野の国立科学博物館で開催中の特別展「古代DNA ー日本人のきた道ー」を観に行って来ました(2100円)。勿論、人間とは何か? 日本人は何処から来たのか? を知りたかったからです。

最近の博物館の展示方法は、動画が中心になったような気がしました。昔でしたら、ガラスケースに標本をポンと置いて、その前のプレートに説明を書いておけばそれで十分でした。しかし、テクノロジーの発展で、「観客」はそれだけでは満足しなくなりました。今や、「平面画」ではなく、動く3Dのデジタル画像が中心になって来ました。

4万年前、日本に人類到達

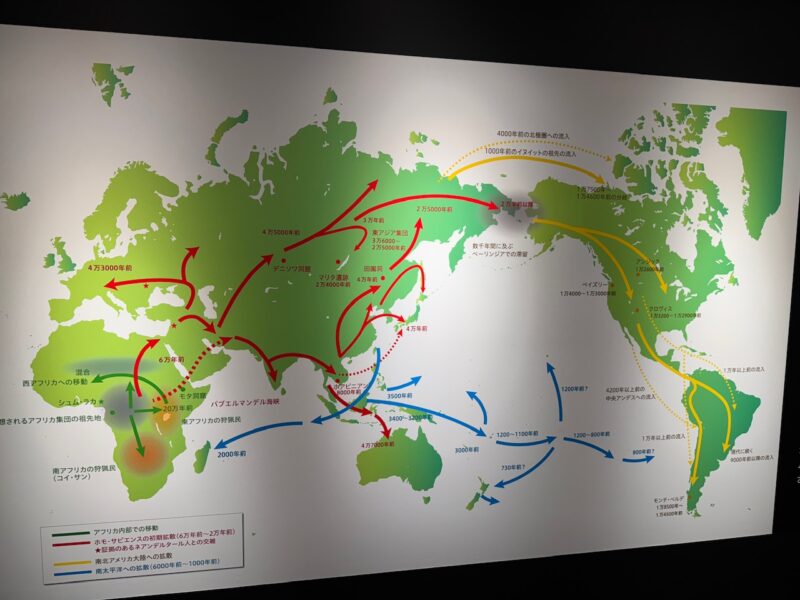

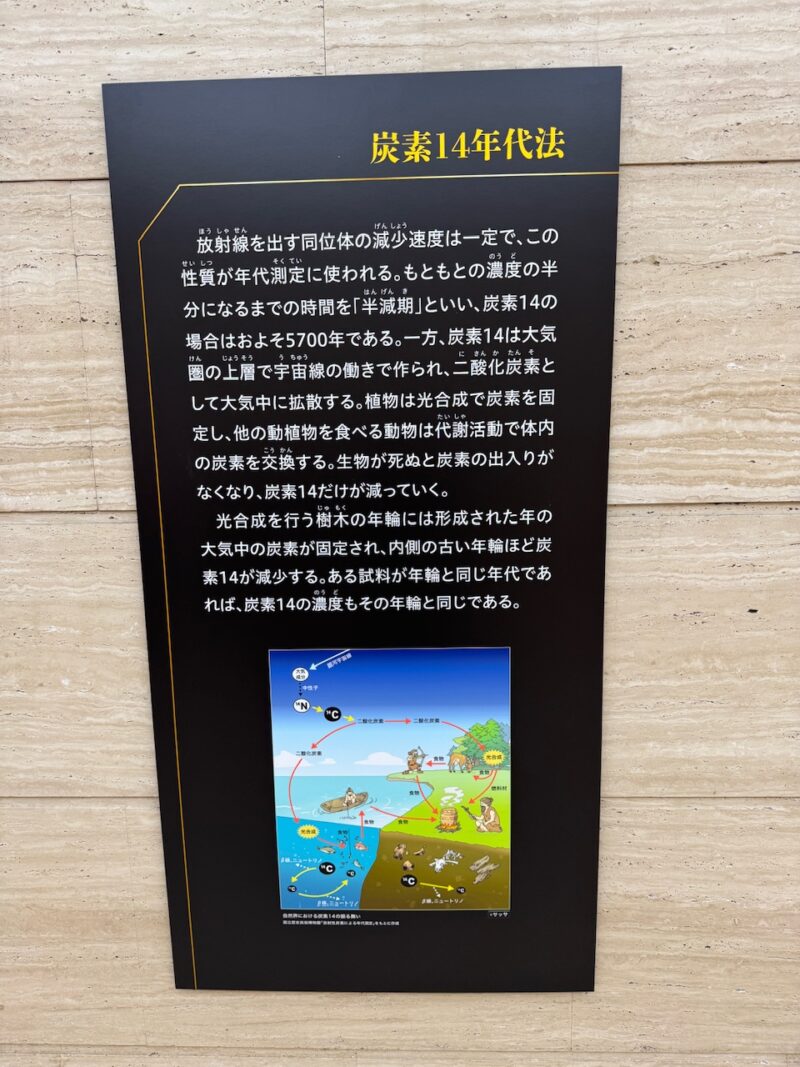

特別展では最先端の知識が頭に入りました。つまり、現生人類であるホモ・サピエンスが誕生したのはアフリカで、今から20万年前でした。彼らはどういう理由なのか分かりませんが、恐らくヌーのように食物を求めて大移動を始め、7万年前にアフリカを出て全世界に散らばります。最後に辿り着いたのは南米のチリのモンテ・ベルデ辺りで、今から1万4500年前です。その前に、日本列島に(北から南から)到達したのが4万年前でした。彼らが日本人のルーツになるわけです。

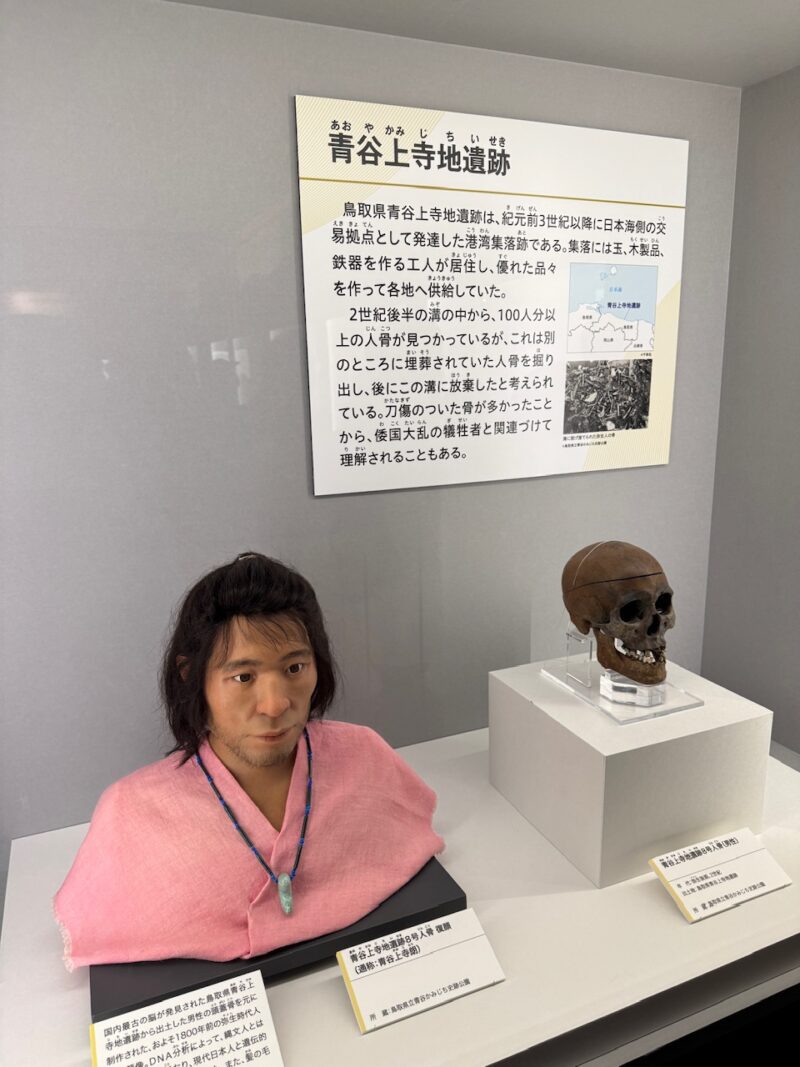

本州人の縄文系遺伝子はわずか10~20%

4万年前は旧石器時代ですが、1万6500年前から新石器時代である縄文時代が始まります。その縄文時代は約1万3000年間も続きます。この後、大陸から稲作などを伝えた弥生時代(紀元前300年~紀元250年頃)になりますが、わずか1100年間です。そして、この後の古墳時代(250年~640年頃)となると400年弱です。この縄文人と弥生人と古墳人が混血となって、現在の日本人になっていますが、本州付近の日本人の中には、縄文系の遺伝要素が残っているのはわずか10~20%しかありませんでした。沖縄県人なら縄文系の遺伝要素が多く残っていると思っていましたら、それでもわずか30%です。一番、縄文系の遺伝要素が多く残っていたのは北海道のアイヌの人々で70%でした。

古墳人の遺伝子は何%か?

特別展は古墳人の遺伝要素の割合まで展示されていませんでしたが、弥生人も古墳人も渡来系ですから、純粋な日本人といっても、ほとんど渡来人の末裔ということになるのでしょうか。いずれにせよ、ホモ・サピエンスはアフリカで誕生して大陸から渡って来て日本列島に定住しました。私の疑問は、①4万年前の旧石器時代人と複雑な狩猟道具や土器をつくった縄文人とは違うのかどうか。また、②現代の本州人に縄文系の遺伝子がほとんど残っていないということは、弥生人と交合しなかった純粋の縄文人はほぼ絶滅したと解釈したらいいのかどうか、そして、③古墳時代に大陸から渡って来た人たちは、今の日本人の遺伝子にどれくらい残されているのかーといった点です。

以前、現代日本(本州)人の遺伝子は、縄文人25%、弥生人25%、古墳人50%と聞いたことがありますが、この説に異議を唱える学者もいたようです。だから、今回はその数字は採用されず、特別展で展示されなかったということなのでしょうか? 今は、「次世代シークエンサ」などゲノム解析の進歩で分かるはずですが…。

篠田館長、教えてください

これは、日本人のルーツとして肝心な話なので、是非知りたいと思いました。国立科学博物館の篠田謙一館長さん、どうか教えてください。私は、国立科学博物館の収蔵品保存のクラウドファンディングで僅かながら寄附をしたことがあります(それを言っちゃあおしめえよ)。

コメント