6月1日(土)、東京・目白の学習院大学で開催された第6回尾崎=ゾルゲ研究会「尾崎=ゾルゲ事件と『オットーと呼ばれる日本人』との交錯をめぐって」に参加して来ました。私は長年生きて参りましたが、かの有名な学習院大学のキャンパスを訪れたのは生まれて初めてでした。

このほど新宿のサザンシアターで上演された劇団民藝公演「オットーと呼ばれる日本人」(木下順二作)をめぐって、劇評ということで、識者3人から報告がありました。私もこの会に参加するために、ちょうど1週間前の5月25日(土)にこの演劇を鑑賞して来たので、内容も良く分かりました。会場には関係者を含めて20人ほど参加されておりました。尾崎=ゾルゲ研究会は100人ほど会員がいらっしゃるらしいのですが、普段はあまり見かけない顔ぶれの方が多いと思ったら、後で演劇関係の方だということが分かりました。

最初の報告者は、島村輝フェリス女学院大教授で、演題は「20世紀共産主義の総括へー『オットーと呼ばれる日本人』劇評」でした。島村氏は日本近現代文学がご専門で、特に「1920~30年代のプロレタリア文学とモダニズム」に造詣が深いということで、報告者として選ばれたのもとても相応しいと思いました。

島村氏が指摘された劇評の中で、私が最も興味深く拝聴したことは、(1)60年安保の挫折から高度経済成長に向かう思想的対応が課題だった1962年の初演時と、20世紀のソ連崩壊を見届け、国家と民族の概念の見直しと再定義を経た2024年の今日とでは前提条件が大きな違いがある。(2)オットー(尾崎秀実)の妻に対する言動、態度と宋夫人(アグネス・スメドレー)との不倫関係にせよジョンスン(リヒャルト・ゾルゲ)のゾフィー(石井花子)に対する言動、態度などは今日では「不適切」とされ、時代の隔たりがあるため歴史的制約があることは仕方がない面もあるが、ここには何かの欠落を感じるーという2点でした。

これは、60年以上昔の作品で、やはり時代を超越することは難しいですから、その逆に、当時の時代背景を最も忠実に再現されたからこそ、「古典」になったと私は思いました。

そこで、当時1962年の時代背景はどうだったのか? 続くお二人の報告者から面白い研究発表を聞くことができました。

続いての報告者は、鈴木規夫愛知大学教授で、演題は「レ・コミュニストとは何者であったのか?」でした。鈴木氏は、1962年6月5日に劇団民藝がこの作品を初演(大阪産経会館)したときの2人の劇評を紹介してくれましたが、全く正反対でしたので、驚いてしまいました。1人は、私もかつて面識があった演劇評論家の藤田洋氏で「舞台は緊迫した雰囲気に包まれていた」(「演劇年表」)というのです。その一方で、「戦争と人間」などで知られる作家の五味川純平氏は「若い女性が示した反応は意外なほど弛緩したものに見受けられた」(「朝日ジャーナル」1962年7月)というのです。全然、真逆じゃないか!と叫びたくなります(笑)。

まあ、劇評には正解はありませんからね。感性の問題ですから。

鈴木氏の報告の本題から少し外れてしまいますが、私自身が最も興味深かったことは、「オットーと呼ばれる日本人」のモデルになった人物でした。先述しましたが、オットーは尾崎秀実、ジョンスンはゾルゲ、宋夫人はスメドレー、ゾフィーは石井花子、そして、ジョーは宮城与徳、林は川合貞吉…と簡単に想像できるのですが、第2幕の「1930年代半ばの東京」に登場する尾崎秀実の学生時代からの友人瀬川が誰なのか分かりませんでした。瀬川は、尾崎とは第一高等学校~東京帝大の同級生の哲学者で、日本共産党に対する弾圧が強まる中、単純な資金カンパをしただけで起訴され、半年間収監され、転向したという設定になっています。鈴木氏はこの瀬川について、モデルは哲学者の古在由重(1901~90年)ではないか、という説を取っておられましたが、確かにかなりの部分で経歴が一致するところがあるので、説得力がありました。

最後の報告者は、尾崎=ゾルゲ研究会代表の加藤哲郎一橋大学名誉教授で、この作品が初演された1962年の時代背景をかなり深く説明してくれました。加藤氏は1966年の学生時代、東京大学新聞部に在籍し、「オットーと呼ばれる日本人」の劇団民藝による再演をご覧になっているそうですから、かなり年季が入っておられます。

加藤氏によると、1962年当時、60年安保の挫折感を味わっていたのは一部で、むしろ池田勇人内閣による所得倍増計画と高度経済成長で、まだ明るかったのではないかというのです。そして、何よりもソ連が「理想国家」として輝いていたというのです。その一つの例が、1962年2月、ロバート・ケネディ米司法長官が来日し、早大で講演会を開こうとしたら、「米帝国主義者は帰れ」と学生のデモで中止となり帰国したというのです。その一方で、同年5月に、人類初の有人宇宙飛行を成し遂げたソ連のガガーリン宇宙飛行士が来日した時は、大歓迎で、早大で開催された講演会には多くの市民も詰めかけたといいます。こういう時代背景の中で、「オットーと呼ばれる日本人」が初演されたのなら、かなり多くの市民の賛同を得ていたことが分かりました。

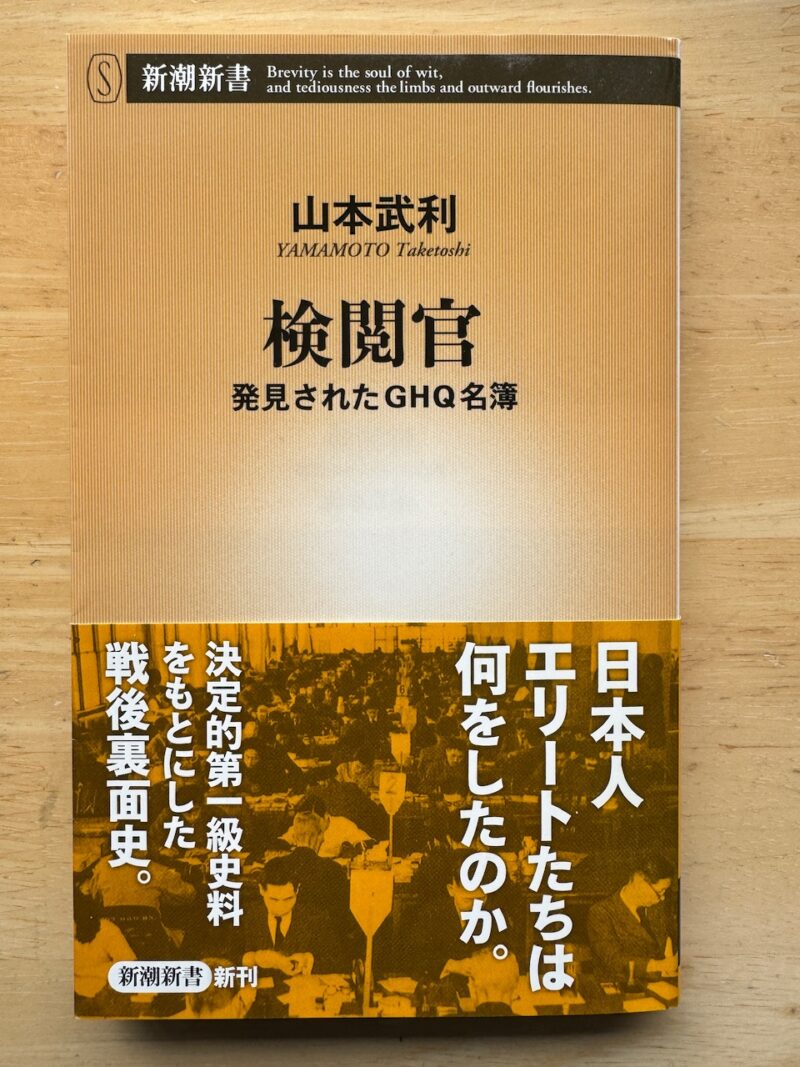

もう一つ、加藤氏は作者の木下順二(1914~2006年)の隠された事実についても触れました。私も拝読しましたが、山本武利著「検閲官」(新潮新書、2021年2月20日初版)を引用しておりました。その中で、山本氏は2013年に国立国会図書館で、GHQのCCD(民間検閲局)資料から検閲官の名簿を発見し、その中の「キノシタ・ジュンジ」は劇作家の木下順二ではないかという大変説得力がある説を唱えていました。このキノシタ・ジュンジは、1948年8月のGHQによる英語試験で90点という高得点を獲得し、東京中央郵便局の葉書、手紙の検閲現場で日本人検閲官の班を監督、統括する職を得て、給与は4110円から7970円へと右肩上がりの伸びを示していたといいます。木下順二は東大英文科卒ですから、かなり英語が出来た人でした。また、翻訳アルバイトの津田塾大学や東京外国語大学の学生でさえも当時の公務員以上の給与をもらっていたといいます。

一般庶民の通信の検閲ですから、検閲官になった日本人の中には、米軍の手先になったという後ろめたさがある人もいれば、進駐軍は解放軍で民主化に貢献すると歓迎する人もいたといいます。後者にはポーランド学者の工藤幸雄(1925~2008年)がおり、彼は著書「ぼくの翻訳人生」(中公新書、2004年12月初版)の中で占領下の民間検閲局で働いていたことを堂々と書いております。しかし、木下順二は厖大な著作の中で、このことは一切書くことはなく、米国批判に関する著述も一切ないといいます。

以上を踏まえて、加藤氏は、木下順二は何らかの後ろめたさがあったからこそ、オットーこと尾崎秀実の「愛国者」か、それとも「売国奴」かといった二重性を、彼の実体験として作品に込められたのではないかと指摘していました。これは、私も大変ストンと腑に落ちる見解だと思いました。

コメント