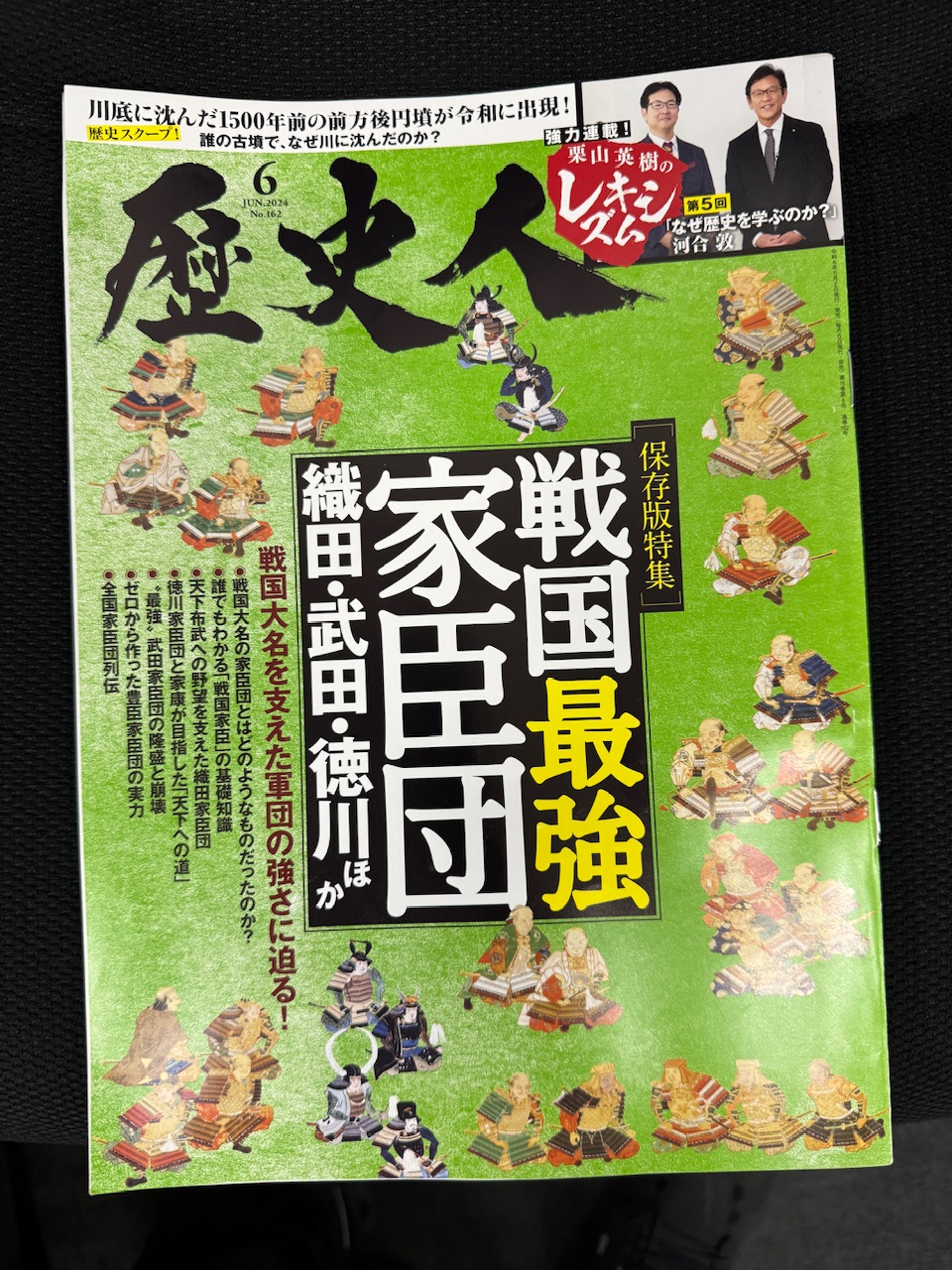

久しぶりに「歴史人」(ABCアーク)を購入しました。2024年6月号が「戦国最強家臣団」保存版特集だったからです。「歴史人」はここ4~5年、毎月購入し続けていましたが、さすがに同じ企画が続き、もしくは重なるようになり、新鮮な驚きがなくなり、昨年辺りから買うのは控えておりました。

戦国時代の武将の家臣団に関しては、以前も「歴史人」で「徳川家臣団」や「武田家臣団」などが特集されていたので、それほど目新しい企画特集ではありませんが、6月号では、この他に、織田、豊臣、伊達、毛利、北条、上杉、島津など戦国時代を代表する家臣団が網羅されています。

何でこんなに私は歴史が好きなのだろうか?ーと自問自答してみますと、やはり、「故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る」(「論語」)ということになりますか。歴史はもう既に終わったこと、亡くなった人々の履歴ではありますが、現代にも通じる所が多々あります。何と言っても、歴史を学べば、土地や制度や風習などの今の「結果」の「原因」や「所縁」や「系譜」などを遡って知ることが出来ます。今というのは過去の反映に過ぎないのですから。

竹中工務店創業者は信長の家臣

例えば、誰でも知っている大手ゼネコンに竹中工務店があります。この創業者の竹中藤兵衛正高は、織田信長の普請奉行だったのです。普請奉行とは、勿論、城や石垣や城下町などの工事現場監督兼最高責任者兼役人のことですから、竹中工務店は400年以上の歴史を誇っているわけです。私は、竹中工務店の創業者は豊臣秀吉の軍師だった竹中半兵衛こと竹中重治かとずっと思っていましたが、それは大間違いでした。この「歴史人」6月号には登場していませんでしたが、創業者は、信長の家臣の竹中正高でした。(竹中工務店のホームページでは、創業は、江戸時代の1610年になっております。)

松坂屋創業者は信長の小姓

家臣団といえば、直ぐに「武田(信玄)四天王」(山縣昌景、馬場信春、内藤昌秀、高坂昌信)や「徳川(家康)四天王」(酒井忠次、本多忠勝、榊原康政、井伊直政)といった戦闘集団が思い浮かぶでしょうが、他にも普請奉行の竹中正高のような変わり種がおりました。松坂屋百貨店の創業者の伊藤蘭丸祐道です。この人、もともと織田信長の小姓でしたが、本能寺の変の後、武士を捨て、1611年(慶長16年)、松坂屋の前身「いとう呉服店」を創業した人でした。(「大丸松坂屋百貨店』ホームページ)

この伊藤祐道の親類縁者に伊藤吉次という人物がおりますが、この人は、羽柴秀吉の直臣でした。伊藤一族は武士ながら、金銭勘定の得意な商人の才能があったようで、伊藤吉次は、秀吉から出納管理を任せられていたというのです。(「歴史人」6月号の44ページ)

まあ、何の役に立たないような雑学みたいなマニアックな話でしたが、こういう横道に逸れた話の方が、私なんか「へ~」と楽しんでしまうのです。

豊臣秀吉の家臣団

話が脱線ばかりしてしまっては申し訳ないので、最後に豊臣秀吉の家臣団だけ取り上げます。秀吉の出自は、百姓、足軽、商人など諸説ありますが、少なくとも先祖伝来の家臣団がいなかったことはほぼ確実です。となると、当然ながら、親類縁者を頼りにするしかありません。秀吉が最も頼りにした軍師豊臣秀長は、秀吉の3歳年下の実弟です。豊後の大友宗麟に「内々のことは宗易(千利休)に、公儀のことはこの宰相(秀長)に」と言った人です。姫路城主などになった木下家定は秀吉の妻ねねの実兄、五奉行になった浅野長政は、ねねの義弟で、秀吉とは相婿(あいむこ=姉妹の夫同士)の関係になります(一門衆)。福島正則の母は、秀吉の母大政所なかの妹とも、父方の妹(秀吉の叔母)ともいわれ、加藤清正の母は、大政所の従姉妹といわれています(子飼衆)。

このほか、信長の命令で秀吉の与力から直臣になったのが、尾張の蜂須賀正勝(小六)、同じく尾張の前野長康、美濃の竹中重治(半兵衛)、播磨の黒田孝高(官兵衛)らがおります。石田三成は、秀吉が長浜城主の時、兄正澄とともに登用され、柴田勝家の与力だった前田利家は賤ヶ岳の戦いの際、秀吉方に寝返って、秀吉の直臣になったことはよく知られています。

コメント